‚ƒ

Raia lleva caminando varias lunas. A veces, el grupo se detiene y ella mete hojas de cualquier arbusto a su boca. Quienes llevan las armas que detonan, les entregan un brebaje para evitar la deshidratación. Les dan un poco de agua para beber, pero no les permiten bañarse ni descansar por mucho tiempo. De vez en cuando, Raia defeca en las pausas de los descansos o se hace encima mientras camina. Los retortijones que le asaltan el estómago no conocen de itinerarios. Se presentan en cualquier momento. Entonces, Raia se dobla sobre el vientre, puja, se recuesta de algún tronco pocos segundos. Puja. Le sale la excreta, que le tiñe los pantalones y se le escurre por los muslos y rodillas. Se limpia como puede.

Todavía caminando a paso rápido, mete las manos por entre las nalgas, por las piernas. Intenta asearse lo mejor que puede la vagina. Se limpia, con los cogollos que tiene que echar a un lado, a su paso por entre la pluviselva. Arranca uno; se frota y, tan pronto la oportunidad le permite usar el agua, se lava un poco los dedos, que tienen mierda entre las uñas. Después, bebe de la vejiga de tela. Bebe y guarda silencio. No puede hablar en el camino. No puede quejarse. Camina otra vez. No puede tardarse en la marcha. Eso sí, quienes cargan las armas que detonan, les han permitido quedarse con unos brillantes papeles de colores, que ella y las otras guardan en los bolsillos. Papeles que saben a promesas, que las hacen soñar.

a

Las plantas se comen otras plantas, los insectos más pequeños y la arena pantanosa. Ha llovido poco. Los restos de ramas, que cubren el suelo forestal y que, gracias al calor y la humedad constantes, se descomponen rápidamente por la acción de las termitas, los hongos y otros organismos, dan la bienvenida a los pies semidescalzos. Raia descubre, al cuarto día, que el soldado que vela por ella, y que la observa desde las palmeras y por entre las hojas anchas de la floresta, tiene más o menos su misma edad. Las facciones de su rostro son lisas y tiene mellas de dientes de leche, pecas y espinillas en el rostro. En los recesos de la caminata, él saca un juguete en tonos pasteles que es de madera y pende de una cabuya. Entonces, lo lanza hacia arriba y con el postecito que mantiene en su mano, intenta atraparlo. El soldado ríe con cada acierto. A menudo, observa a Raia. Ella cambia el rostro de dirección y cuenta aves, o aprieta su papelito brillante contra el pecho.

En las noches, solo algunas, el jefe de los soldados se acerca a ella y a las demás muchachas. Las estudia. Toca sus cabellos, les abre la boca y las manda a sacar la lengua. Escudriña sus dientes y la córnea de los ojos. Varias son del poblado de Raia. Otras vienen de poblados y vecindades adyacentes. Casi ninguna se conoce entre sí. Las colocan juntitas, en camas hechas de telas raídas, mientras los soldados duermen en hamacas. Uno que otro se queda despierto, velando y apuntando con el rifle. Rifle. Raia descubre que así se llama la cosa ésa que detona.

Las otras muchachas también poseen papelitos brillantes. En la mañana, al amanecer, se van mostrando los tesoros la una a la otra. Ríen muchísimo. Ríen gozosas y esperanzadas.

a

A Raia, una vez, le contó su abuela que el color rojo del frutero del patio no era rojo de verdad. También le contó que el pasto cercano al río no era, en esencia, verde.

—Los objetos en sí no poseen color alguno. —Le enseñó—. Lo que parece color proviene de otro sitio, no de los objetos que vemos.

—¿Cómo es eso, Abuela? —La vieja deja sus quehaceres esa mañana y se sienta con Raia a esperar que el sol salga.

—¿Lo ves a él? Él hace que todo tenga colores, por eso en las noches, si son muy oscuras, no se puede distinguir un tono de amarillo o de verde o de cualquier otro color. El color proviene de la luz, Raia. Cuando no hay luz, los objetos carecen por completo de color.

Raia ha escogido aquel papelito pensando en lo dicho por la abuela. Cuando el jefe de los soldados hace la repartición, ese es el papel que le llama la atención. Es así como logra tener en sus manos la mayor cantidad de colores posibles.

El soldado la mira de nuevo e intuye que ella está pensando en otro lugar. En medio de la confusión por cruzar al grupo entre el mangle, se le acerca y la olfatea. Le gusta lo que descubre en ella y le pregunta por su tesoro.

—¿Por qué escogiste el de las luces? ¿Cuál es tu nombre?

—Te espantan el ojo, pero sin miedo. Son como luces intensas y de todos los azules, amarillos y rosados posibles. Me llamo Raia. Tú eres Enzo, ¿cierto? Escuché al grandote que te lo decía.

—Sí, así me llamo. ¿Sabes leer?

Raia no sabe, y se muere por descubrir qué dicen las letras en su papelito. Enzo menciona que otra de las muchachas, una de las mayores, sí sabe leer. Esa tarde, en el descanso, él la busca. Es una de las chicas más tristes del grupo. Lleva cuatro trenzas en el cabello y se la pasa cantando letras de canciones melancólicas. Se dice que proviene de una de las comarcas cercanas a Mesones Treinta y Cinco, donde ha tomado clases de piano. También se dice que ya ejercía por allá, por Veracruz, desde antes de estar con ellos. Enzo coloca el rifle cerca de su propio pecho, con ambas manos en el arma y, con un ojo cerrado, lo levanta. Apunta al rostro de la chica. Raia observa sin temores, como quien espera el regalo de una rosa o un dulce de azúcar.

—Lee —le dice Enzo. La muchacha lo hace, carente de simpatía u obediencia. Lee porque le llaman la atención los colores de las luces en el papel.

a

¿Y la luz blanca? —pregunta en otra ocasión Raia.

Esa misma viejita maniática, que coleccionaba vidrios y recreaba fulgores, le explica que aparece cuando están presentes todos los colores, o algo así. Toma un pedazo de cristal blanco triangular que le ha regalado su difunto esposo, el abuelo de Raia. Enfoca la luz blanca sobre una piedra blanca, con un cilindro hecho de hoja seca, e interpone el prisma entre la luz y la piedra. Raia abre grande los ojos, al notar un espectro entero de colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, turquí, violado.

—¿Por qué sucede esto, Abuela?

—Porque el sol es generoso, mi preciosa. Y tus ojos lo ven.

Colores. Descomposición del blanco. Los ojos de Raia. Una tarde, Raia atestiguó algo similar al efecto de la abuela, durante una tempestad de lluvia. Las gotas de agua en el aire cobraban vida, como el mismísimo pedazo de cristal. Descomponían la luz solar en varias tonalidades. Era como ver un arco iris multicolor en cada gota.

a

Las obligan a bañarse en un lago lleno de nenúfares, pero aquello no es un castigo, porque llevan días sin asearse y sus cuerpos necesitan agua. A algunas de las muchachas les da miedo lo que hacen los soldados, pero a Raia no. Los más viejos se colocan en la orilla del cuerpo de agua a estrujarse el pedazo de carne de entre las piernas. Se lo frotan con rapidez y derraman un líquido blancuzco en el suelo. Los soldados más chicos, incluido entre ellos el que vela por Raia, también sacuden su pedazo de carne. Ellos no botan nada. Echan la cabeza hacia atrás y sonríen, como descansados. Si alguno se atreve a acercarse a las muchachas, el jefe, al que llaman “el grandote”, los reprende, gritando que nadie las debe tocar, porque ellas ya han sido vendidas. Las muchachas aprovechan para jugar con el agua, zambullirse, halarse de los cabellos, estregarse la espalda.

Raia ha visto que, con el tiempo, si se tala un sector reducido, en unos pocos años, se recupera; pero si se deforesta una extensa zona, puede que jamás se repueble.

En el camino, hacia donde las dirigen, hay extensas talas. Los espacios de terreno a veces se llenan de barro, por la carencia de matojos. Las intensas lluvias se llevan los nutrientes, y el sol ardiente endurece la delgada capa superficial que ellas pisan con los pies. Las niñas pueden dibujar con los dedos en ella, pueden extraer con las manos pedazos de barro, pueden moldear muñecas pequeñitas hechas de lodo. Cerca del lago, ese mismo sol refulgente permite que las muchachas vean su propia imagen en los retazos de suelo gelatinoso, que en ocasiones se forman por los charcos de lluvia. Aún en la llovizna, puede cada una de ellas distinguir su rostro y jugar a que se esconden de alguna deidad invisible.

Desde el aire, la selva húmeda asemeja una alfombra de tamaño continental, abundante en relieves virginales, como cuando la cartografió algún colonizador. Ya en el suelo, al uno abrirse paso en el cálido y húmedo bosque, esquivando insectos del tamaño de pequeños mamíferos, cuesta deslindar la realidad y la fantasía. Las apariencias engañan: las hojas se tornan mariposas; las lianas, serpientes y los leños secos, roedores sobresaltados que huyen como una flecha. Todo adquiere tintes fabulosos. Los colores son más endulzados y tenues que los que conoce de su hogar. Raia saca el papelito con el paisaje que describe el cielo que le gusta y descubre que tiene esos colores, esas formas de insectos y vertebrados al ras de un firmamento estrellado. Repite lo dicho por la nena grande hace días atrás. Desde que la escuchó, se memorizó las palabras: fenómeno natural impresionante: luces polares, auroraes borealis. Revista de Ciencias Naturales, México, 1970.

—¿Y qué dice tu papelito? —Quiere saber Raia.

La muchacha de Mesones Treinta y Cinco le muestra la imagen, también en colores, de una mujer en una pose sofisticada. La mujer está sentada frente a un espejo. Se maquilla con lápiz de labios carmín y lleva colorete en las mejillas.

—Voy a ser esta mujer bella. Me conviene maquillarme así nomás.

Raia se dirige a ella confundida.

—Pero… nos dijeron que escogiéramos algo que quisiéramos ver y conocer. Algo con lo que soñamos. No algo que vayamos a ser cuando seamos grandes.

—No importa, tonta. Igual, no creo que por escoger unos zonzos papeles de revista o diario nos vayan a hacer caso. Igual, no creo que nadie nos vaya a complacer. Nos están llevando como mentecatas. Es todo una farsa nomás. Así es que mejor me concentro en ser esta mujer bella, para que todos los clientes me quieran a mí nomás.

—Clientes —dice Raia, sin preguntar.

—Sí. Clientes. Igual, mientras más laburo, más dinero.

Y ambas miran a Enzo, que baja el rifle y la cabeza, y que, minutos más tarde, olvida su labor de procurar la seguridad de ambas muchachas, y va y se recuesta en un tronco con hojas de formas insólitas, para jugar con su cabuya y su palito de juguete. Ceñida al suelo, hay una variedad interminable de legumbres, en cuyo follaje se combinan un verde impúdico, un rojo obsceno y un blanco escabroso. Todos matices que hacen que Raia se sulfure y se llame estúpida mil veces.

Esa noche, Tuina, una niña que es del mismo poblado de Raia y que tiene varios años menos que ella, se acerca y le pregunta qué quiere decir “vendida”.

—Es como cuando compras algo en el mercado del otro poblado —contesta Raia e intenta que no se le quiebre la voz. Camina hasta un bache de lodo, mientras es vigilada por otro de los soldados. La sigue la nenita.

—¿Ah, sí?

—Algo así.

Tuina trata de imitarla y se acomoda como ella, saca el papelito brilloso como ella y lo sumerge en el charco, como ella. El papelito de Tuina es la foto de una metrópolis con altos edificios, pero, por alguna razón, Tuina no pregunta, no cuestiona nada sobre lo que repite, copiándose de la nena mayor.

—¿Y qué vamos a comprar?

Raia, entonces, levanta los hombros, no demasiado interesada.

Lista de imágenes:

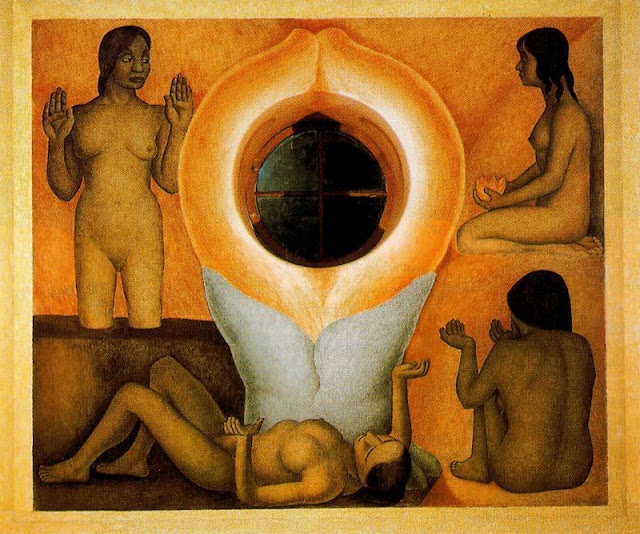

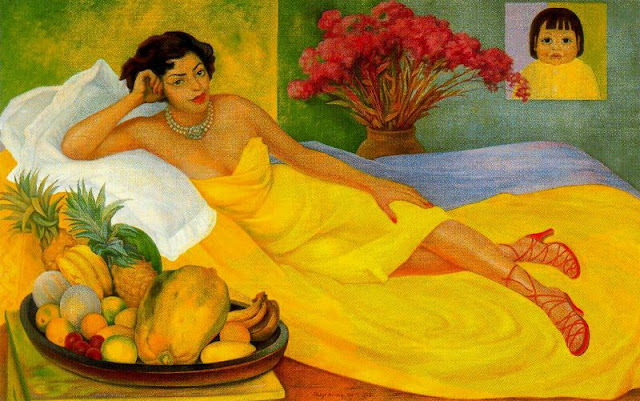

Todas las imágenes son del artista Diego Rivera.

1. Maduración, del ciclo Canto a la Tierra, 1926-1927.

2. Niña con Rebozo, 1935.

3. Espalda Desnuda de una Mujer Sentada, 1926.

4. Niña Parada, 1937.

5. Bañista de Tehuantepec, 1923

6. Desnudo con alcatraces, 1944.

7. Retrato de Doña Elena Flores de Carrillo, 1953.

8. Retrato de Ruth Rivera, 1949.