¿Cómo explicamos lo que nos pasa en el interior de nuestra vida sin convertirlo en una anécdota desdentada y efectista...? ¡Pero fue una experiencia! ¿Cómo podemos conservar la experiencia?

- Ouisa a Flan en Seis grados de separación, John Guare

Algo, sin embargo, nos ata.

No es imposible que Alguien haya premeditado este vínculo.

No es imposible que el universo necesite este vínculo.

- Jorge Luis Borges, El bastón de laca

Lo recuerdo (yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto)...

Un indiferente día de otoño, de esos que olvidamos por el cansancio de lo cotidiano y el desgaste de las expectativas, salía de la Universidad de Madison en Wisconsin —donde asistía a escuela graduada— para tomar el autobús hacia casa. El estío era como siempre en esa calle principal que conecta el campus con el capitolio: el cielo gris, la gente encapuchada y anónima, el aire pesado de nubes que se niegan a descargarse. Solía tomar la acera de la derecha por ser más próxima a mi parada.

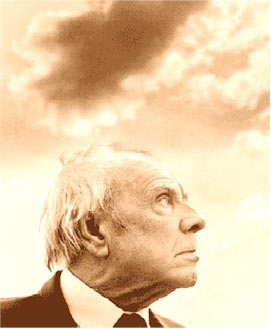

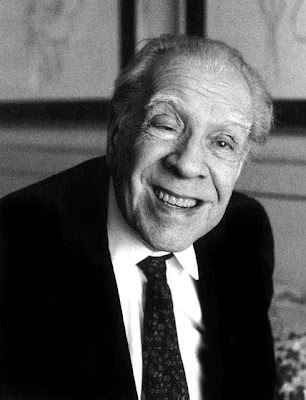

Al pasar por un restaurante palestino (of all places!) miré descuidadamente su fachada de vitrina y me pareció ver a una pareja conocida. Apresuré el paso, no me fueran a saludar (no estaba como para conversar). Me digo de golpe "es Borges con María Kodama". Descreída seguí caminando, hasta que la duda me hizo regresar. Sí, completamente solos con sendas tazas de café a medio tomar, a las cuatro y piquito de esa tarde huraña, como una aparición sobre una opaca flor de loto, estaban, en medio del más profundo silencio Borges y María Kodama (innecesario el nombre de él; imprescindible el apellido de ella).

¿Dónde estará la rosa que en tu mano/prodiga, sin saberlo, íntimos dones?

Refrené momentáneamente ambos impulsos, el de entrar y el de huir y me fui al puesto de flores de la esquina. No sin cierta ironía, elegí una rosa inmensa, rojísima, aterciopelada, pero carente de fragancia. (El tamaño y el perfume de las flores tienen, desde hace rato, una relación inversamente proporcional). Envalentonada me les presento (tenía que disimular el temblequeo del atrevimiento) y le ditirambo a Borges mi entera admiración. Ni cuando era adolescente me dio con ser una fan de esas que gritan y se tiran al piso y aquí, con mis venas todavía más verdes que maduras, estaba a punto de besarle los pies. Él, que no se enteraba. Ella, que le dice cantarinamente "Borges, que te está ofreciendo una rosa". Yo, que pienso ¿cómo se te ocurre traerle esa flor muda de aroma? Así las cosas, educadamente me invitaron a sentarme con ellos.

En Wisconsin o en Texas o en Alabama los chicos juegan a la guerra y los dos bandos son el Norte y el Sur.

Me entero que están de gira para presentar La cifra, su último poemario, y al día siguiente me senté en primera fila (claro, llegué tempranísimo) para escuchar cómo despotricaba en contra de la metáfora y alababa la metonimia, cosa que tenía al público (todos académicos, claro) en el puritito vilo, casi aguantando la respiración. Dudé de mi esmerada preparación en filosofía y literatura comparada cuando comienza a leer sus poemas y oigo una metáfora tras otra. Claro, me sentí la más outsider. Al final, de un brinco me colóco a su lado y le hubiera dicho de mi confusión y su ingenio (quería que me explicara la bromita esa) cuando dos de mis profesores de filosofía corren a ver quién le hablaba primero.

Sucede que llevaban varios artículos con teorías contrarias sobre la interpretación correcta (que si es empirismo humeano, que si es empirismo lockeano) del cuento Funes el memorioso (¿se acuerdan, el que no podía olvidar nada?) y querían que ¡nada menos que el propio Borges! resolviera la disputa. Después de que, atropelladamente, cada cual defendiera su versión, Borges replica de forma descorazonadora para ellos e inexplicable para mi...Con esa tonadita tan porteña, casi aniñada, les dice: "Bueno, sho escribí ese cuento cuando tuve que guardar cama después de un accidente que describo en el cuento El sur. Subía por la escalera y me tropecé, enterrándome en la cabeza una arista del pasamanos de la escalera; es un cuentito no más, lo hice para pasar el rato ¿sabe? mientras convalecía. No más le dejo a los expertos que busquen lo que quieran...no soy un especialista intelectual como ustedes".

Soy aquel otro que miró el desierto/y que en su eternidad sigue mirándolo./Soy un espejo, un eco. El epitafio.

Mientras hablaba, sin sobresalto me tomó la mano y me la enterró en la hendidura de su cráneo, como para mostrar que todavía cargaba en su cuerpo ese momento puntal. Sentí su pelo ralo y fino, la humedad de su piel, su temperatura, la resistencia del hueso contra mis dedos, el largo tránsito de aquella sangrienta experiencia contra mi sudorosa piel (me sudan las manos cuando me pongo nerviosa). Yo, que no podía dar crédito a mi fortuna, tenía el corazón palpitándome en la boca y las rodillas me temblaban en puro estupor dionisíaco.

Ya les dije, soy una fan trasnochada, así que me juré, contra toda consideración profiláctica, que más nunca en la vida me iba a lavar la mano derecha. Claro, ese es un lado de la historia...del otro lado pensaba: ¡"ay cara', el Borges se nos está riendo en la cara, y nosotros tan encandilados con su presencia!" Pero como el ego se inventa prodigios y protagonismos, enseguida pensé que era nuestra broma secreta, que Borges me hacía parte de su agazapada burla. Y lo vi como el sabio Tiresias, ciego y vidente a la misma vez... Poco después me enteré de su muerte y de su lápida, y juré que Ginebra sería mi Mecca.

A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos...

Años después, ya de regreso en Puerto Rico, me topé con un ejemplar de La cifra en el librero de mi oficina. Nunca la había leído hasta entonces. Un sábado sosegado me senté en el sofá de mi sala a regustarme su lectura sorbo a sorbo, sin prisa pero sin pausa. Vivía para esa época en un amable apartamentito de la calle San Sebastián en el Viejo San Juan (ciudad amada donde todavía moro)—de frente, una plaza flanqueada por Almácigos; el Jardín de Casa Blanca por detrás. Me acompañaba esa tarde alegremente, desde un seco poste al pie de mi ventana, un ruiseñor; con frecuencia detenía mi lectura para escuchar su canto ya que desde niña sentía un gran amor por ese enjambre melódico, eco de trinos voladores que mi padre, en mi niñez, imitaba para deleite y maravilla de todos. Leía con especial atención El bastón de laca, dedicado a los estrechos lazos anónimos que nos unen a todos los seres a través del espacio y el tiempo

(Lo miro. Pienso en el artesano que trabajó el bambú y lo dobló para que mi mano derecha pudiera calzar bien en el puño./No sé si vive aun o si ha muerto./No sé si es taoísta o budista o si interroga el libro de los sesenta y cuatro hexagramas./No nos veremos nunca. Está perdido entre novecientos millones./Algo, sin embargo, nos ata...).

Cerré los ojos y les di las gracias a mis bastones de laca, a los que habían hecho mi hogar, mi ropa, cultivado mi comida, escrito los libros que atesoro; recordé a Borges y nuestro encuentro, y en el recorrer de mis manos por su cráneo, y en la tibieza de su piel. Me vi entonces como otro ser anónimo que transitó por su vida...

La vieja mano/sigue trazando versos/para el olvido.

Retomé la lectura en la página 101 (sección de los 17 haikus) y busqué mis dos números de suerte — el seis y el dieciséis (nací un día 16, recuerden que se trata de "cifras"):

6

Oscuramente

libros, láminas, llaves

siguen mi suerte.

Pausé para regodearme en el gorjeo del ruiseñor...y leí

16

Lejos un trino.

El ruiseñor no sabe

que te consuela.

Un estupor me caló hasta los huesos y me sobrecogió el llanto más agradecido, la risa más desconcertada, la irrupción sorpresiva del acontecimiento, la epifanía de una milagrosa conexión...secretamente acepté el regalo del inusitado talismán. Desde el otro lado de la vida, sentí la dulce sonrisa del poeta ciego.