Todos se esforzaban por mostrar su mejor comportamiento. Eran escritores y la invitación al congreso debería ser honrada, pensaban, adhiriéndose a las normas que imaginaban regían tales eventos. Era el primero para muchos y, aunque algunos ya habían pasado por la experiencia, la fama total que aun se les escapaba de las manos hacía que se moldearan a las mismas aspiraciones y decoros que los primerizos. No fue fácil. El seleccionado era tan ecléctico como talentoso y solo la crueldad de un mercado indocto, junto con la bobería que entretenía a sus compatriotas, eran responsables de que tanta buena e innovadora literatura permaneciera conocida solo entre los grupúsculos de escritores mismos.

Fue entonces cuando La Sierpe, nombre por el cual la conocían, a causa de su fama y la habilidad de los escritores en el arte del motejarse unos a otros, detuvo súbitamente la lectura de su poema, derramando sobre la escuálida audiencia que se presentó a escucharlos, el tonel de vilipendios que contenía su verdadero sentir. La conmoción se extendió a todos los presentes, que por un tiempo permanecieron como atornillados a sus asientos. Pero la extensión de la arenga de La Sierpe fue tal, que ofrecía suficientes motivos para que los miembros de la audiencia, escasa de por sí, terminaran por abandonar el lugar. Esto por supuesto, incrementó el angustioso acento de la perorata, en un tono de voz que parecía aumentar en proporción directa al número de personas que iban abandonando el teatro. Luego de varios minutos que redujeron el grupo a los nombres de los escritores impresos en el programa, junto a dos o tres personas más que por razones desconocidas aun prestaban oídos al sórdido discurso, todos pensaron que La Sierpe detendría su esfuerzo. Pero esto era más esperanza que realidad, pues sabían los letrados que les tocaba, de nuevo, aguantarse una disertación que ya, de tanto haberla escuchado en el pasado, se la sabían casi de memoria.

Ver la gran mayoría de las sillas vacías fue como un alivio para los escuchas, pues reducía a un mínimo la posibilidad de impredecibles y peligrosas pendencias. Pero todo cambió cuando el grupo de asistentes que había partido de la sala, luego de reclutar a un número sustancial de partidarios, dio un brusco viraje, entrando nuevamente y de sopetón, al auditorio que hacía unos minutos habían abandonado. Al principio sorprendió, pues pensaban los leídos que en un acto de reflexión y arrepentimiento, la muchedumbre decidía ahora prestarle a las amatorias églogas de La Sierpe la atención que merecían. Pero la muy granuja, ante el grupo que en alto bullicio irrumpía en la sala, los recibía con una malévola sonrisa y la masa, en lugar de volver a sus asientos, se abalanzó al escenario con ojos de insulto por lo anteriormente escuchado, con la clara intención de agredir a la poeta.

La Sierpe, al correctamente descifrar la agresividad del grupo, se levanta con rapidez de su banco en un movimiento que le enreda las piernas y la hace caer de mala manera y rodar por las escaleras paralelas al tablado. El líder de la tropa, socarrón que de forma inesperada e inexplicable entró al teatro montado sobre la albarda de un apestoso jumento, rodeaba a La Sierpe burlándose de su aparatosa caída y mientras la agarraba por el cogote, la azotaba con la fétida cincha, predicándole, con cada porrazo de la herrumbrosa hebilla, que su mala fortuna era la respuesta apropiada de un cielo que despreciaba lo que ella y los horrorizados que observaban, hacían llamar, talento literario.

El resto del grupo, revelados ahora como un degenerado conjunto de cacos, se dedicaron a patear a La Sierpe que en el suelo, se protegía lo mejor que podía, especialmente los dos inmensos camafeos que le pendían de las orejas y el abalorio que adornaba su cuello, que todos sus compañeros sabían, eran sus favoritos. Los poetas, novelistas, cuentistas y ensayistas, estupefactos por la escena, solo cercaban el acontecimiento y sin saber que hacer, excepto, tal vez, por la silenciosa búsqueda del adjetivo perfecto, aquel que con etimología impecable, pudiese describir lo que veían. Testigos oculares del acontecimiento declararon posteriormente a la prensa, el haber visto alguno que otro vate, hacer anotaciones, unos sobre improvisados pedazos de papel, otros en sus celulares. Futuros críticos y estudiosos del lenguaje intentaron desesperadamente vincular el origen de algunas claves en la producción de tal o cual vaca sagrada de la literatura nacional, con la participación en el épico vapuleo a La Sierpe.

Una vez las hordas del terror deciden devolverse a la tremebunda majada de donde procedían, fue tan solo Asclepíades, médico de profesión, ingresado ahora de forma vigorosa al mundo de las letras y que, en poco tiempo, había ganado loas y hasta premios por su trabajo, especialmente en el campo de la literatura infantil, el único que despertando del letargo intentó ayudar a La Sierpe. Poniendo su mano derecha tras la cabeza de la malherida, mientras con la izquierda buscaba las pócimas e hierbas que siempre carga en su desgarrado cambucho, defensor de la psicoterapia y la terapia física, le conversaba muy cerca al oído y, frotando una improvisada cataplasma, masajeaba a La Sierpe en la espalda. Esta, intentando pararse sobre sus propios pies y aun confundida por los azotes, trata de restaurar su honor y, en quijotesco espíritu que la describía tanto a ella como a la narración aquí expuesta, culpa al traspié que dio con la banca y evitó le diera a la turba su merecido, a la vez que prometía ir tras estos una vez se recuperara.

Sus colegas del arte, por supuesto, trataban de convencerla de la falta de sabiduría que tal propuesta poseía, cuando el rumor de la humanidad que se reorganizaba e intentaba, en inesperado viraje, nuevamente entrar a la sala de teatro y continuar con su justiciera paliza contra La Serpia. Esta, al ver el vociferante gentío que la procuraba con endemoniados ojos y algunos hasta empuñando sorpresivos palos de acebo, se para firmemente sobre sus pies y avanza hacia estos con la misma velocidad y odio de sus declarados enemigos. Los bardos, haciéndose a un lado, algunos cubriendo sus bocas de espanto y su visión, procuraban no presenciar el sangriento escenario que se cuajaba. Las luces de la sala anunciaban, con el deslumbramiento de una intensa e intermitente fosforescencia, el canje de escena sobre el cual el que observa no tiene ningún control. Tendrá entonces el lector, en solidaridad con la ceguera de los inteligentes acompañantes de La Sierpe, que excusar el cambio de acto y suspender la detallada conclusión de la hecatombe que se avecina, pues es en los pasillos, fuera de la sala de teatro, donde se desarrollaba una situación que parece más pertinente considerar en estos momentos.

No todos los del grupo de la paliza inicial entraron a la sala por segunda vez. Algunos quedaron afuera, notando la mesa de libros que se mostraban y ofrecían para la venta y, convencidos que la destrucción y posible quema de tal supuesta erudición, demoniaca en naturaleza, era la mejor manera de proceder, evitando así la propagación de una estirpe de peligrosos individuos e ideas que solo parecían corromper el interés y bienestar de la comunidad, especialmente los más jóvenes, que por ser nuevos en estos asuntos de la verdad, eran mas susceptibles al engaño de las letras y el papel, deciden proceder con el evidente llamado que el gran espíritu les hacía, de mantener la sociedad apartada del borde al ilusorio abismo que tales obras proponían.

“La iluminación no está en el libro ni en su palabra escrita, sino en la palabra hablada que es la única real”, gritó alguien dentro del grupo inquisidor, levantando así el más virulento de los ánimos y reforzando la decisión unánime de incinerar las pilas que descansaban sobre aquella mesa infernal. De algún sitio apareció un inmenso zafacón industrial, al que con pasmosa rapidez iban parando las torres de material impreso. Pero en el camino de tanto libro hacia la basura, algunos agarraban textos al azar y, en voz alta, como si confirmando la pureza del acto por lo mundano de las palabras, leían los títulos, junto con el nombre del infame autor. “Relatos Ingratos”, de Rubiela Mirelys Caamaño; “son blasfemias”, gritó uno de los religiosos presentes, “injurias y torcederas de mente, que junto a la otra basura de libro en donde mancilla la santa historia de la mujer del profeta, atiza las dudas de los fieles para que abandonen el camino sagrado del Señor”.

Mientras la palpitante jauría vociferaba, “a las llamas, al fuego eterno”, algún otro alcornoque de cuestionable alcurnia, mete su mano en el cauce de libros condenados, agarrando uno y gritando las grandes letras de la portada, “Historia de Platos Rotos de Cristiano Morales”. Parte de la caterva pareció detenerse, hasta que el trance fue roto por el cauteloso chillido, “¡detened la noria! Un escritor de tan probo nombre y confirmada prosapia debe de estar de nuestro lado y su advertencia al necesario reparo social merece ser salvada de la hoguera”. “Pamplinas” dictó el docto político y conocido simpatizante de la fe, por encima del bardal de cabezas que se formaba sobre la tapia de hombros. “Es solo una treta palabrera que pretende confundirnos en el engaño de pensar que lo diabólico es piadoso. Yo digo, ¡a la candela!” Seguido de un estruendoso coro que repetía, “¡a la candela!”, mientras cada brazo reanudaba su tarea de arcaduz, llevando las obras a su final destino.

El alborozo de la multitud incrementaba tanto, que apenas se pudo oír el pavoroso grito de la joven escritora, que corriendo se refugiaba en el abrazo de otras zagalas que la esperaban, mientras las copias de su cuento, “La Sobrina de Jung,” se le desparramaban por entre la zamarra, terminando entre los dientes y las babosas mordiscadas de quienes los recogían. Así iban cayendo en la urna que los llevaría al crematorio todos los títulos, que de una mesa que se pensó servía de altar a la creatividad, pasaban a las manos de los recientes abades de la moral, profetas de una nueva y a la vez, antigua nación.

El último grupo de textos, que por estar aun en las cajas bajo el tablero, situación que fue producto de los farfulleros estudiantes que alcahueteaban a sus profesores escritores y que tenían la tarea de organizar y supervisar el mostrador de ventas, lo descubrieron los más sagaces de los instigadores, los cuales, al irlos sacando uno por uno, voceaban también títulos y autores con la alevosía impecable de los que convidan a la verdad. Allí fueron encontrados los clásicos “A Torso de Franela”, junto con “El Son del Hombre Hombruno” y “Documentos de Eva”, que por ser considerados los iniciadores de toda la nueva generación de literatos, fueron visto por los justicieros como la raíz y principio de todos los males. “Si de algunos tenemos que librarnos son de estos”. Revelaba algún beodo de La Palabra. “Ninguna de las dolencias y faltas de respeto que hoy vive el país serían causa de nuestro agobio, si no fuera por estos inicuos que lo descojonaron todo, sembrando la duda y el cuestionamiento a las tradiciones que tanto nos ha costado. Antes de que publicaran tales porquerías, nuestra comunidad era una de completa felicidad y armonía”. Era como si finalmente se hubiese arrancado el pasto salvaje de raíz, encontrada la tan deseada copa de la original podredumbre, acabando así con el juego y declarándose victorioso.

Llegando así al nivel más alto posible, listo para darle al botón de “reset” y pasar la tableta al compañero de Humanidades, que desde hacía un largo rato se moría por jugar el más novedoso y codiciado de todos juegos de video, la aplicación que no se sabe cuantos en la universidad habían bajado y hasta cortaban clases y desatendían sus lecturas por jugarlo. Armando, postergando los asignados capítulos de Don Quijote, asumía ahora el control y con sus índices en posición enunciaba, “Es mi turno. No se preocupen. Solo siéntense y verán, como esta vez ganan los letrados”.

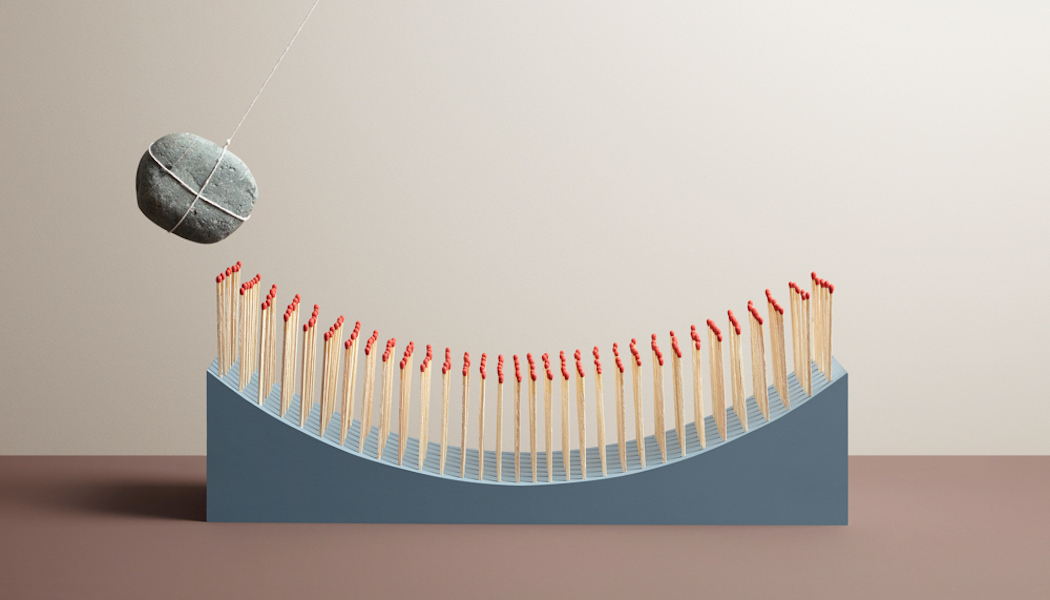

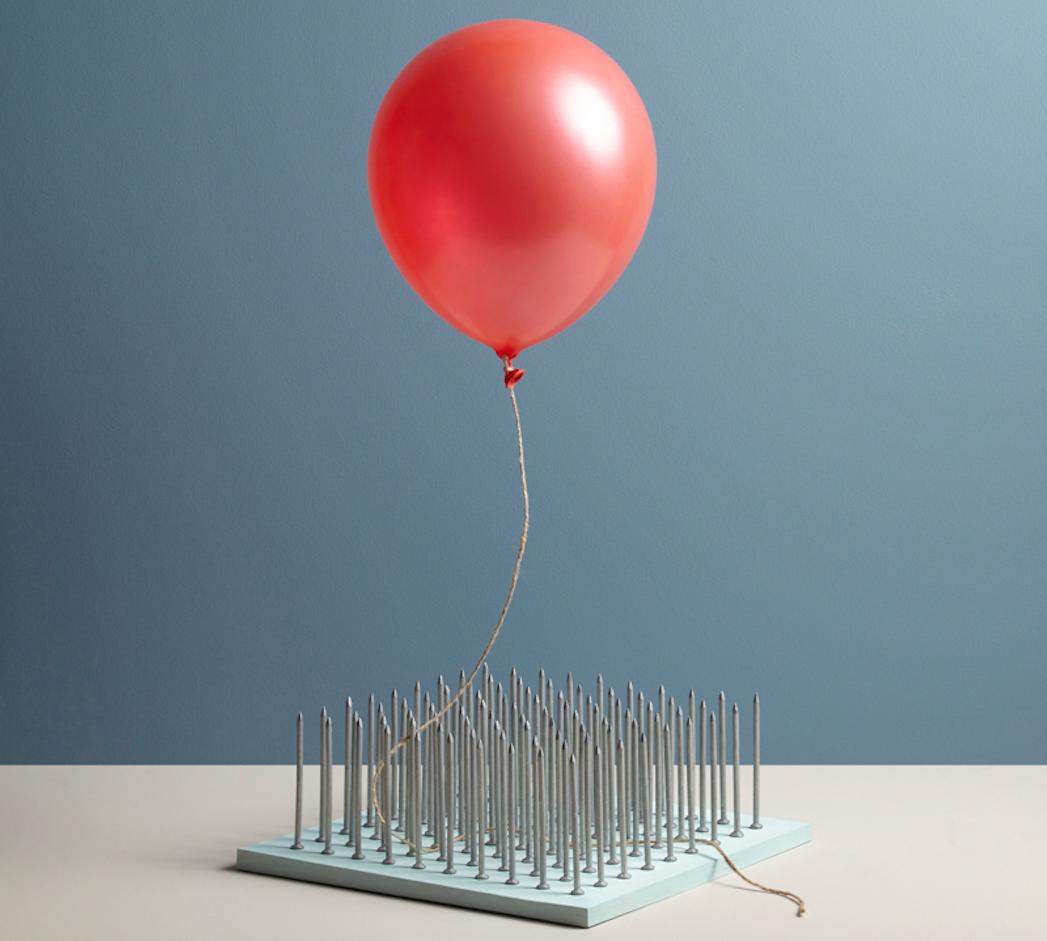

Lista de imágenes:

1-6. Todas las imágenes pertenecen a la serie In Anxious Anticipation, de Aaron Tilley, 2016.