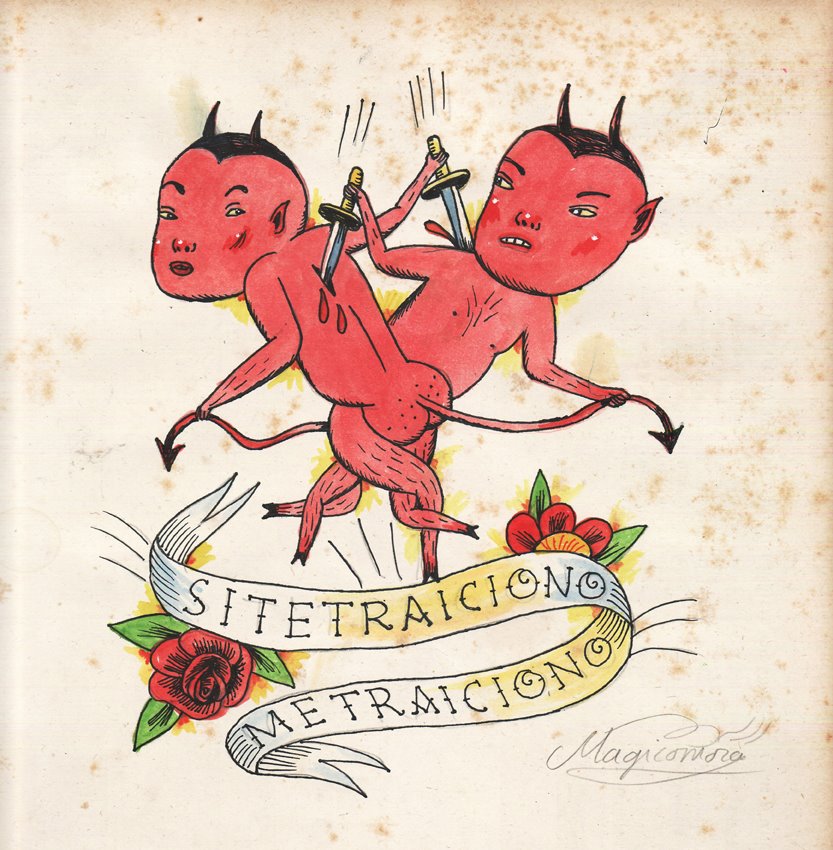

Es sugestivo hablar sobre el engaño, precisamente en momentos en que la palabra ha perdido la solidez y la contundencia que poseía con su sola mención. Enfrentar, cara a cara, si es posible dicha frase, —ésta se ha desvanecido en una nueva era de la soledad— a la persona que supuestamente ha perpetrado el engaño; es, en muchos casos, una situación tortuosa. No por el hecho de confrontar una lastimosa realidad, más bien, porque la persona que lo ha sufrido es la última en la lista milenaria de seres que conocen, en ocasiones, completamente y, en otras, en pedazos llenos de ficción, la farsa.

Lo burlesco, tal vez, lo trágico de la situación es que el engañado entra a un juego que lleva practicándose por un largo periodo. Es como el futbolista llamado a participar en un partido sumamente importante, digamos uno de esos para determinar el ganador de una de las innumerables copas que los equipos buscan ganar con frenesí, para solamente jugar los últimos dos minutos. El jugador sentirá la desagradable sensación de que se ha perdido de algo supremamente trascendental, valioso, intenso, central para su carrera deportiva. Así, más o menos, debe sentirse el engañado; con él o ella, se ha jugado en un partido que solamente se le invita a entrar minutos antes del final.

Mas, lo más áspero del dilema no es que fue traicionado, sino que luego de dos, tres días, o tal vez, la eternidad y una semana, es que paulatinamente afronta las circunstancias y va conociendo en profundidad que otros(as) llevan retozando en la mentira largo rato. Que aquéllos que fueron bendecidos por la confianza del incauto(a), son los que quebrantaron esa misma confianza en pos de poder jugar un poco más de tiempo en el partido de la falsedad. La certeza del engaño no llega cuando se descubre una cierta verdad, cuando se devela y se define enteramente la trampa. Más bien, lo que suministra el peor de los daños, la peor de las vergüenzas, es cuando quien recibe el oprobio es llamado a jugar los últimos dos minutos de su propio engaño.