Y es que creía y creo que Dios Nuestro Señor, por no sé qué sagrados

y no escudriñaderos designios, les hizo creerse incrédulos.

Y que acaso en el acabamiento de su tránsito se les cayó la venda.

¿Y yo, creo?

—Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir

El conocimiento es una interminable aventura

al borde de la incertidumbre.

—Frank Herbert, Children of Dune

Y luego el padre del muchacho dijo clamando: Creo, ayuda mi incredulidad.

—Marcos 9:24

Por dondequiera que ha pasado la certeza, ha dejado un rastro de sangre. Piénsese en la certeza religiosa que nos ha permitido, con la conciencia limpia, comprar y vender a otros seres humanos, o quemarlos en la hoguera para salvarles el alma o salvarnos la nuestra; la certeza religiosa que pretende sancionar la barbarie en Siria e Iraq. Piénsese en la certeza ideológica que ha permitido que unos pueblos colonicen a otros para civilizarlos; pongamos por caso la colonización europea del Levante, cuyas consecuencias siguen devastando vidas. Piénsese en tantos regímenes totalitarios —el Tercer Reich, la Unión Soviética de Stalin, la República Popular de Mao Zedong— establecidos al amparo de alguna certeza ideológica, aunque muy pronto reducidos al capricho sanguinario de un líder.

Con una historia tan nefasta, se esperaría que la humanidad hubiese aprendido a sospechar de la certeza, a posponerla un poco, o someterla a rigurosas pruebas antes de suscribirla. Lejos de ir en retroceso, sin embargo, la certeza parece ganar territorio. Hay quizás algo instintivo en nuestra adhesión a la seguridad que brindan las certezas, algún resabio primitivo que nos inclina a asumir posiciones absolutas que nos mantengan cómodamente instalados en medio de nuestro rebaño.

En el ámbito de lo religioso, vemos cómo la brutalidad del grupo de integristas musulmanes conocido como Estado Islámico atrae a miles de jóvenes de alrededor del mundo que parecen deslumbrados y seducidos por la certeza despiadada que ostenta. Mientras, en el estado de Arizona hay un pastor bautista, Steven Anderson, que ha llamado al exterminio de los homosexuales. La declaración de principios doctrinales de la iglesia de Anderson es una oda a la certeza. No sólo afirman la infalibilidad de las escrituras hebreo-cristianas, sino la de una edición particular de la biblia, la King James Bible. Sostienen la existencia literal de un infierno donde los pecadores han de sufrir tormentos eternos. Y no sólo rechazan la homosexualidad, sino que la describen como “un pecado y una abominación que Dios castiga con la pena de muerte”. Desde este edificio de certezas inamovibles, Anderson ha elaborado un evangelio de odio que predica con gozosa pasión.

En el ámbito de lo religioso, vemos cómo la brutalidad del grupo de integristas musulmanes conocido como Estado Islámico atrae a miles de jóvenes de alrededor del mundo que parecen deslumbrados y seducidos por la certeza despiadada que ostenta. Mientras, en el estado de Arizona hay un pastor bautista, Steven Anderson, que ha llamado al exterminio de los homosexuales. La declaración de principios doctrinales de la iglesia de Anderson es una oda a la certeza. No sólo afirman la infalibilidad de las escrituras hebreo-cristianas, sino la de una edición particular de la biblia, la King James Bible. Sostienen la existencia literal de un infierno donde los pecadores han de sufrir tormentos eternos. Y no sólo rechazan la homosexualidad, sino que la describen como “un pecado y una abominación que Dios castiga con la pena de muerte”. Desde este edificio de certezas inamovibles, Anderson ha elaborado un evangelio de odio que predica con gozosa pasión.

En el ámbito ideológico, vemos el resurgimiento del estalinismo en Rusia, el creciente anti-intelectualismo en los Estados Unidos, donde incluso se ha llegado a legislar que la conducta humana nada tiene que ver con el calentamiento global; la amnesia con que los conservadores en este país afrontan los intrincados problemas de las relaciones internacionales y vuelven a clamar por un intervencionismo militar cuya bancarrota moral y hasta estratégica no puede ser más patente.

Se me antoja pensar que detrás de tanta certeza hay procesos educativos incompletos, abortados; seres humanos educados a medias, capaces de operar las más complejas tecnologías, de manejar gigabytes de información, pero intelectualmente truncados o inconclusos. Porque no creo que la educación tenga metas más importantes que las de la memoria histórica, la sospecha de lo que se propone como incuestionable, la tolerancia y hasta aprecio de lo ambiguo y lo paradójico, la valoración de la pregunta, de la duda, del matiz.

No hay oportunidad más perentoria para poner en práctica una formación que valora la duda y el matiz que el encuentro de cara a cara con el otro, el misterio del otro, lo que el teólogo y filósofo argentino Enrique Dussel ha llamado la epifanía del otro.

De acuerdo con Dussel habría que distinguir entre los conceptos de cosmos (la totalidad de lo que es o existe, aunque no lo conozcamos) y mundo (la totalidad de lo que existe o es en relación con el ser humano). Por ejemplo, la madera de que está hecha una mesa pertenece al orden del cosmos, es una realidad sustantivamente independiente del ser humano, mientras que la mesa, en cuando objeto diseñado para el trabajo o para el consumo de alimentos, pertenece al orden del mundo y sólo existe, como mesa, en relación con el ser humano. Si mañana desaparecieran los seres humanos del planeta, las mesas no serían más que la madera que las compone.

Así, Dussel redefine el concepto de metafísica, ya no como aquello que sobrepasa los límites del cosmos, sino como aquello que sobrepasa los límites del mundo. Y no hay momento más radicalmente metafísico que el encuentro con otro ser humano. Piénsese en el encuentro de los europeos con los indígenas de América, lo que se ha llamado encuentro de dos mundos, que desembocó en un trágico desencuentro. El concepto dusseliano de mundo es más que adecuado para hablar de esta epifanía mutua entre europeos e indígenas americanos. ¿Había verdaderamente alguna posibilidad de que los unos no asimilaran a los otros dentro de los confines conceptuales de su propio mundo?

Al asimilarlos a su comprensión del mundo, se dice que los indígenas vieron dioses en los europeos. Al asimilarlos a su comprensión del mundo, los europeos concibieron a los indígenas como salvajes. Lo demás es historia; la trágica historia de la esclavización y exterminio de los nativos de América. Lo que hizo víctimas de este desencuentro a los indígenas y victimarios a los europeos fue la ventaja tecnológica de éstos sumada a su arrogancia cultural y religiosa. Y lo único que habría podido producir resultados diferentes habría sido precisamente cierta modestia epistemológica, la sospecha de que aquellos no eran los rostros de salvajes, sino los rostros de otro mundo, de un mundo desconocido que no podía acomodarse sin más ni más a las categorías del mundo europeo.

La epifanía del otro no ocurre sólo cuando quienes se encuentran pertenecen a dos culturas mutuamente herméticas. Ocurre, en mayor o menor grado, cada vez que dos personas se encuentran, porque al fin y al cabo ningún ser humano es perfectamente cognoscible por otro, porque hay una reserva inagotable de misterio en el otro ser humano. Cualquiera que ha amado a alguien y quizás hasta convivido con esa persona por espacio de décadas sabe que nunca llegamos a conocer perfectamente a nadie. Cualquiera que ha tenido un hijo, fruto de sus propias entrañas, sabe que nunca llegamos a conocer a nadie perfectamente. No creo que haya ninguna manera de acercarse al otro que no sea con paciencia y humildad epistemológicas.

Pero volvamos al “evangelio” que predica el pastor Anderson desde su púlpito en Arizona. Sus más recientes exabruptos han sido en contra de Caitlyn Jenner, antes Bruce Jenner, quien acaba de revelar su identidad de género como mujer. No se ha conformado Anderson, como tantos otros líderes religiosos, con reprobar la conducta de Jenner, sino que ha confesado el odio visceral que siente contra ella y su deseo de que ese “fenómeno… repugnante, asqueroso y depravado” se muera.

No conozco a Caitlyn Jenner. Debo confesar incluso que, desde la distancia, no me simpatiza mucho. Pero, ¿cómo podría yo borrar de un tirón la otredadde Jenner, descalificar su experiencia como persona que se siente extranjera en su propio cuerpo y despacharla como un fenómeno? No conozco a Jenner, pero conozco a Alexander, un alumno que tuve en tres cursos diferentes y a quien vi transformarse paulatinamente de una chica lesbiana a un chico transexual. Poco antes de comenzar su segundo semestre como mi alumno Alexander me pidió que por favor usara concordancias y pronombres masculinos cuando me refiriera a él en clase.

No puedo decir que comprenda a Alexander, y nunca hemos discutido su identidad de género ni su sexualidad. Sencillamente, acepté el misterio de su otredad y lo traté como a cualquier otro alumno. Recientemente, al enterarse de mi jubilación, me dejó una cartita por debajo de la puerta que decía, entre otras cosas: “Usted me ha ayudado a descubrir mi pasión por la enseñanza, una pasión que no sabía que tenía. Al confesarles a mis padres mi identidad sexual, es posible que los haya perdido, pero quiero que sepa que lo admiro y respeto como una figura paterna, y que usted me estimula a luchar por llegar a ser lo mejor que pueda ser”.

No comprendo perfectamente a Alexander, pero al respetar el misterio de su otredad he podido descubrir que es todo menos un “fenómeno repugnante, asqueroso y depravado”.

Después de más de treinta años desde que leí, en un curso de teología y literatura del profesor Luis Rivera Pagán, el San Manuel Bueno, mártir de Unamuno, he vuelto a leerlo y enseguida a releerlo. Como muchos sabrán, Manuel Bueno es el párroco de un pueblito imaginario: Valverde de Lucerna. Guarda un secreto, don Manuel, secreto que vamos descubriendo conforme lo vemos cuidar de sus fieles. Y es que don Manuel ha perdido la certeza religiosa, ya no cree en la vida después de la muerte. Motivado por el amor y la compasión que siente por su gente, el buen párroco oculta su secreto, revelándolo solamente a la narradora de la novela y a Lázaro, el hermano de ésta. Ya no hay certezas conceptuales ni dogmáticas en la vida de don Manuel. Le queda una sola certeza, una que quizás no habría sabido nombrar: le queda la convicción de que hay en los otros seres humanos una reserva irreducible de valor y dignidad; convicción que lo anima a la compasión y a la solidaridad:

Trabajaba también manualmente, ayudando con sus brazos a ciertas labores del pueblo. En la temporada de trilla íbase a la era a trillar y aventar, y en tanto les aleccionaba o les distraía. Sustituía a las veces a algún enfermo en su tarea. Un día del más crudo invierno se encontró con un niño, muertito de frío, a quien su padre le enviaba a recoger una res a larga distancia, en el monte.

—Mira —le dijo al niño—, vuélvete a casa, a calentarte, y dile a tu padre que yo voy a hacer el encargo.

Ya no tiene certeza metacósmica don Manuel, pero conserva la convicción metamundial de que, ante el otro ser humano, bien vale la pena la duda y hasta el martirio de la incertidumbre. Tras la muerte de don Manuel y de su discípulo, Lázaro, la hermana de éste, la narradora, dice:

Y ahora, al escribir esta memoria, esta confesión íntima de mi experiencia de la santidad ajena, creo que Don Manuel Bueno, que mi San Manuel y que mi hermano Lázaro se murieron creyendo no creer lo que más nos interesa, pero sin creer creerlo, creyéndolo en una desolación activa y resignada.

Por medio de este galimatías deliberado alrededor del uso del verbo “creer”, Unamuno anuncia otro evangelio que nada tiene que ver con la certeza conceptual.

Hay toda una villa sumergida en el lago a cuya orilla se encuentra el pueblo de Valverde de Lucerna. Dicen que a veces se pueden oír las campanas de su iglesia también anegada. Creo que tañen desde la profundidad para invitarnos a dar oídos al santo evangelio de la incertidumbre.

Notas:

[1] http://www.faithfulwordbaptist.org/page6.html.

[2] Philosophy of Liberation, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 1985, p. 58.

[3] Ibid. pp. 22-24.

[4] http://www.addictinginfo.org/2015/06/09/pastor-who-prayed-for-obamas-death-wants-god-to-rip-caitlyn-jenners-heart-out-video/.

[5] No es su verdadero nombre.

[6] Miguel de Unamuno, Ibid, pp. 69-70.

[7] Ibid, p. 100.

Lista de imágenes:

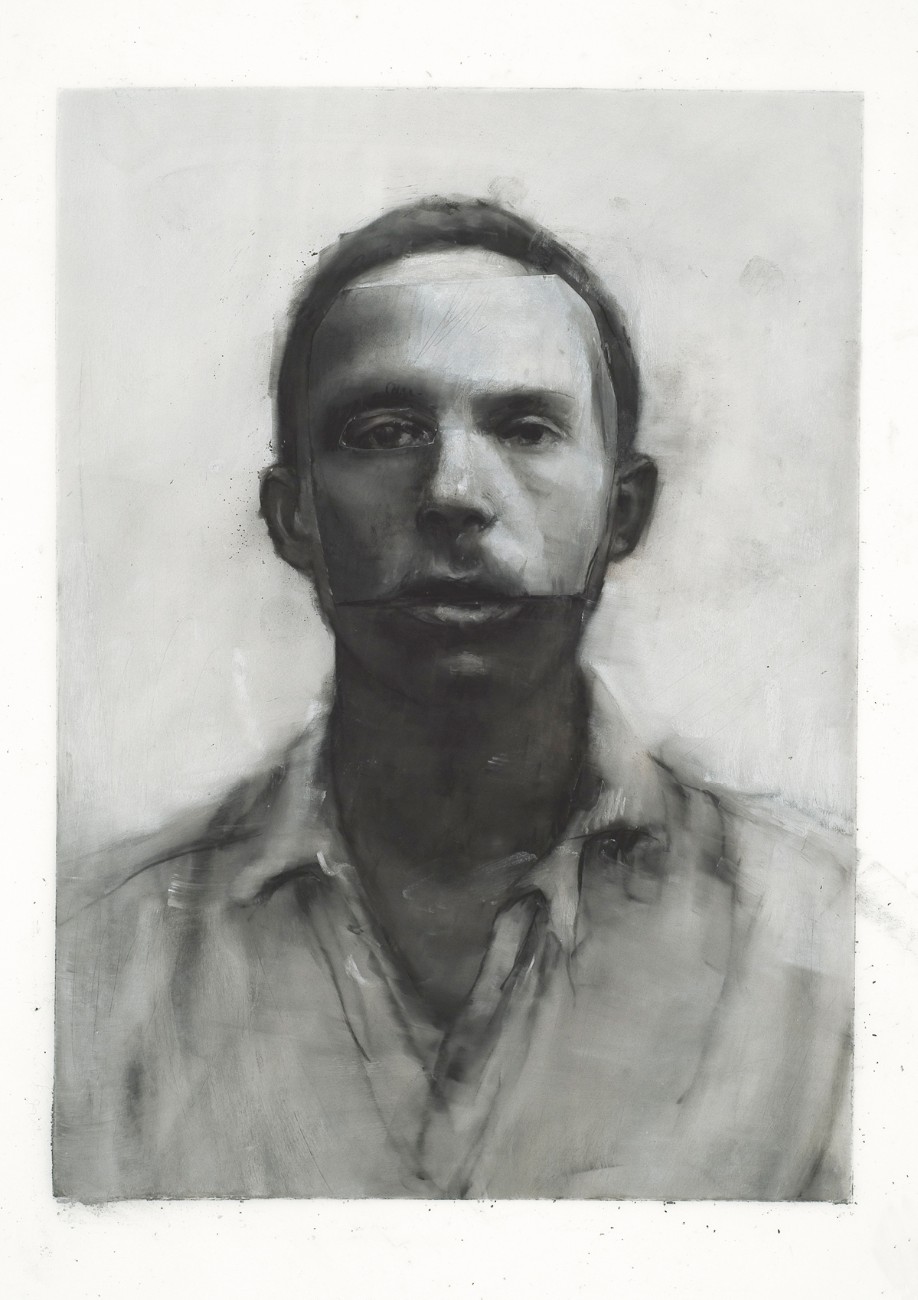

1. Sophie Jodoin, Unnatural Catastrophe, 2015.

2. Sohpie Jodoin, Homicide I, 2008.

3. Sophie Jodoin, Regiment 25-09-06, 2006-07.

4. Sohpie Jodoin, de la serie Small Dramas & Little Nothings, 2008.

5. Sophie Jodoin, Des Femmes, 2011.

6. Sophie Jodoin, de la serie Small Dramas & Little Nothings, 2008.