Uno de los sueños que siempre acaricié –como de seguro miles de personas al igual que yo– era el de algún día poder visitar París, la “ciudad luz”, y experimentar de primera mano las vistas y lugares de los cuáles tanto leí y estudié desde pequeño. Por fin, el pasado año pude caminar por los Campos Elíseos, en un apretado viaje familiar con todas las características y novatadas del turista principiante. Cumplimos a cabalidad con el peregrinaje obligado: una fría y mojada visita a la torre Eiffel, una carrera por los pasillos del Louvre (según nuestra guía, teníamos dos horas para ver sobre 40,000 obras), la infructuosa búsqueda de un Oller en las salas del D’Orsay, el paseo por el Sena, la tumba de Napoleón (bajo otro aguacero), Notre Dame y, por supuesto, Versalles. Nadie puede decir que estuvo en París si no experimentó la indescriptible sensación de asombro ante ese aislado paraje, metódicamente diseñado y construido para lograr (como lo logró), la más fastuosa y lujosa enajenación.

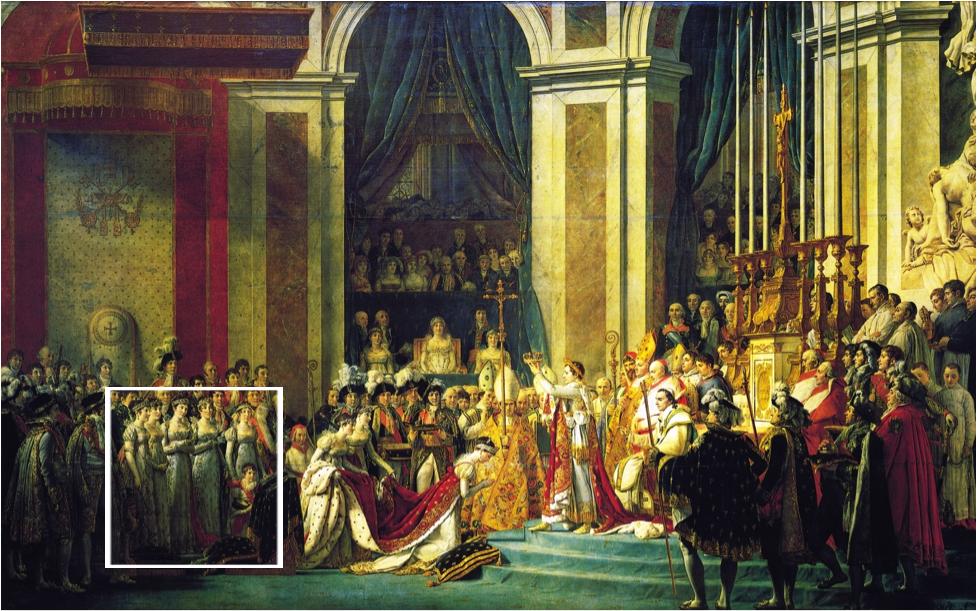

Fue en Versalles que conocí, o más bien me presentaron, a la chica de rosa, en un salón al final de la gran galería de los espejos. En medio del atestado grupo de visitantes, contemplábamos el gigantesco cuadro de la Coronación de Napoleón, del pintor Jacques-Louis David. Por supuesto que ya lo había visto, infinidad de veces, en libros de historia y de arte. Pero, ¿qué hacía allí?, pensé. Se supone que dicha obra era una de las joyas de la colección del Louvre. Nuestro conocedor guía me explicó: David pintó, no una, sino dos versiones del enorme y afamado cuadro.

Esta versión de Versalles, a diferencia de la “oficial” en el Louvre, contenía varios detalles contrastantes y de significado muy especial para el artista. Al igual que Velázquez con sus meninas, David se incluyó a sí mismo, en segundo plano, en el balcón que ocupa el centro de la escena. Pero hay otro detalle que, aunque se presenta en primer plano, pasa desapercibido para el espectador común. “Fíjese en las cuatro jóvenes que acompañan a la reina, a la izquierda” –señaló el guía, con cierto tono de satisfacción, como quien conoce algún secreto– “la segunda, es la única con el vestido rosa”.

¿Qué tiene eso de especial?, pensé nuevamente. Sin pausa, el guía nos explicó que en el cuadro “oficial” las cuatro damas están vestidas de blanco, pero que en esta segunda versión, David quiso distinguir a esta joven en particular, por una sencilla razón: estaba enamorado de ella. Al día siguiente, en una segunda visita ya más sosegada al Louvre, pude contemplar la versión original del cuadro, y constatar este pequeño detalle cromático.

La Coronación de Napoleón (1806), de Jacques-Louis David. Museo del Louvre, París.

Detalle de las damas en la versión del Louvre.

Detalle de las damas en Versalles: la chica de rosa.

El anecdótico detalle me planteó de inmediato un excelente ejemplo del debate que se desató a mediados del s. XIX (y cuyos rezagos aún perduran), entre los defensores de la supremacía estética de las bellas artes, sobre todo la pintura, y los grupos entusiastas de aquellos a quienes el coetáneo Baudelaire llamaba los “nuevos adoradores del sol”. Esto es, los apologistas de una nueva invención que reclamaba la supremacía de la objetividad: la fotografía.

A mediados del s. XIX, la invención del proceso fotográfico provocó la prevalencia de una nueva perspectiva sobre la verosimilitud visual. Los desarrollos de Joseph Nicéphore Niépce, Louis Daguerre, Henry Fox Talbot y otros pioneros abrieron un nuevo paradigma sobre lo visual. La nueva invención suponía la superación de la ambigüedad y el subjetivismo de las artes plásticas por la capacidad, no ya de elaborar representaciones similares o análogas, sino réplicas, copias exactas de la realidad.

La primera fotografía de la historia. Joseph Nicéphore Niépce, View from the Window at Le Gras, ca1826.

Como muy bien apunta Barthes (2005, p.126) en su búsqueda agónica de la esencia de la fotografía, la misma, en tanto invención, es ante todo una cuestión química. El descubrimiento del proceso químico-óptico por el cual era posible fijar la luz reflejada por un objeto sobre un soporte o superficie foto-sensible, introdujo un avance tecnológico fundamental al mundo de las representaciones visuales, hasta ese momento dependiente de los niveles de talento y destrezas del artista manual.

El daguerrotipo era una tecnología, un procedimiento de pretensiones impersonales cuya finalidad inicial fue servir de herramienta auxiliar al trabajo científico de los astrónomos, biólogos, arqueólogos y, más adelante, etnógrafos, geógrafos y antropólogos. En este sentido, no fue casualidad que su presentación ante los círculos académicos el 18 de agosto de 1839, fuese en la Academia de Ciencias de París, y no en la de Bellas Artes. Esa fecha representó un punto de inflexión, el inicio de la transición de las artes plásticas a las industrias visuales (Debray, 1994, p.225). Tanto así, que se dice que el mismo Delacroix exclamó ese día, “A partir de hoy, la pintura ha muerto”.

El primer daguerrotipo de Louis Daguerre que sobrevive de su serie de 1837.

El primer daguerrotipo de Louis Daguerre que sobrevive de su serie de 1837.

Esa fecha coyuntural vio el inicio de la pugna entre dos grupos: los defensores acérrimos de las bellas artes tradicionales y los propulsores del nuevo discurso de la supremacía mimética del realismo positivista, que vieron en el daguerrotipo la respuesta científica a sus aspiraciones estéticas. El desarrollo paulatino de la técnica e industria fotográfica, concomitante al de otras ramas de las ciencias y la industrialización –todo ello imbuido dentro de las corrientes positivistas y del discurso del progreso que moldeaban profundamente la mentalidad decimonónica– trajo como consecuencia en el arte un fuerte impulso hacia la objetividad y el realismo, características afines a la esencia del proceso fotográfico. Se exigía una exactitud científica, una reproducción fiel de la realidad en la obra de arte, algo que el nuevo medio prometía lograr a todas luces.

Según expresa Martine Joly (1994, p.73), la fotografía se consideró como una imitación perfecta de la realidad. Esto debido a su procedimiento mecánico, que permite aparecer una imagen de manera “automática”, “objetiva”, casi “mágica”, contando tan sólo con las leyes de la óptica y de la química, sin que intervenga directamente la mano del artista. Es útil recordar en este punto, el orígen etimológico de la palabra fotografía, esto es, “escritura de la luz”; enfatizando que la imagen no era otra cosa que el producto de un proceso foto-químico, que “garantizaba” que ésta era literalmente un fiel reflejo del referente original.

William Henry Fox Talbot, Photogenic drawing of flower specimens, ca1839.

William Henry Fox Talbot, Photogenic drawing of flower specimens, ca1839.

Bauret (1992, p.48) expande la profundidad de esta concepción, al aseverar que “el procedimiento [fotográfico] aparecía más fiable [que la pintura] desde un punto de vista científico, respecto de un modo de representación manual, y por tanto como más seguro. Esta convicción explica el por qué la mayoría cree que lo que muestra la fotografía no puede someterse a discusión, que este tipo de documento certifica la verdad de los hechos. Fue así”. (mis notas y énfasis)

Dentro de esta primera etapa de la vida cultural de la fotografía, o del llamado discurso de la “fotografía-espejo”, la anécdota de la “chica de rosa” de David se constituye en un ejemplo más de la subjetividad de la pintura, de la incapacidad humana de reproducir con total perfección la realidad del referente u objeto en cuestión. Si esos “adoradores del sol” hubiesen podido estar presentes en aquella coronación napoleónica, y tomar una imagen fotográfica de la misma, de seguro hubiesen exclamado, entusiastas, que ese daguerrotipo era la reproducción exacta de lo que allí ocurrió, sin intervenciones “románticas” ni subjetivas de artista alguno. Forzando un poco más el entusiasmo, como de hecho ocurrió. Pronto exclamarían, como dice Bauret, que la fotografía no solo certifica la realidad del referente, sino, más aún, su veracidad.

Y es aquí donde comienza la peligrosa –y equívoca– relación axiomática entre fotografía y veracidad, la concepción ingenua de que todo lo que nos presentan las imágenes fotográficas no puede ser nada menos que la verdad. La sociedad decimonónica desarrolló (y el nuevo s. XX heredó) una inexacta equivalencia entre los conceptos de lo “real” y lo “veraz”. Sin duda el proceso mecánico-óptico-químico de la fotografía resultaba en un registro objetivo del referente, sea este un objeto, una persona o una escena. Su atributo como “index”, como indicador de que eso existió, eso estaba allí, eso sucedió, es innegable. Pero ello no es sinónimo de que eso fue verdad. Ya entrado el s. XX la crítica semiótica se dio a la tarea de desmontar este discurso mimético, descubriendo nuestros ojos a los múltiples niveles de connotación y codificación del mensaje fotográfico. En palabras de uno de los más afamados y prestigiosos fotógrafos del pasado siglo, Lewis Hine, ya hemos internalizado que “las fotografías no mienten, pero hay fotógrafos mentirosos”.

Lewis Hine, Ironworkers taking a break during the construction of Rockefeller Centre, 1928.

Son diversos los niveles de intervención del ser humano en el acto fotográfico. Intervención que genera y explica la naturaleza dual de la fotografía como documento referencial y como artefacto cultural. La toma misma de una fotografía, el acto fotográfico, es todo un proceso cultural: la intención de “capturar” una imagen, la “selección” del tema y del referente, la decisión del encuadre, que nos obliga a determinar qué se “incluye” y se “excluye”. Además intervienen el proceso editorial, la adición de textos (siempre descriptivos, muchas veces interpretativos), la distribución de la imagen, hasta la recepción e interpretación por el espectador.

En cada una de estas etapas se conjugan diversas visiones de mundo y esquemas valorativos, tanto del creador, como del editor y del consumidor de las imágenes. Es este un proceso complejo, y por lo general muy sutil, casi subconsciente. Pero también existe, como ya hemos visto, el extremo burdo de la más intencionada manipulación del documento fotográfico. Y a veces esas burdas manipulaciones subyacen tras las más icónicas y hasta veneradas imágenes de nuestro repertorio histórico visual.

En otro viaje al viejo continente, caminando por el parque del Retiro en Madrid, me topé con la agradable sorpresa de una exposición fotográfica al aire libre. Se trataba de un compendio de cien años de fotografía española, del cual agraciadamente pude adquirir el catálogo. No puedo negar mi sorpresa al descubrir, según planteaba el curador de la exposición, que la archi-famosa fotografía del encuentro del dictador Franco y Adolfo Hitler en octubre de 1940 en Hendaya, inspeccionando las tropas, no era otra cosa que una burda falsificación, con la figura del generalísimo sobrepuesta artificialmente en la escena, para fingir un amistoso compartir en una reunión que en realidad tuvo que acortarse, pues Franco no cedió (en ese momento) a las peticiones del Fürher. De hecho, según los expertos, ambas figuras, Hitler y Franco, en realidad son adiciones recortadas y adheridas sobre otra fotografía de tropas en formación (Armada, 2010 p.64). Esta imagen fue extensamente utilizada por el régimen franquista para proclamar las “amistosas” relaciones con el Tercer Reich.

No empece a las buenas intenciones del fotógrafo o los editores, el manejo de las imágenes fácilmente produce efectos que pueden afectar su credibilidad. Una de las fotografías más impactantes de la segunda guerra mundial, el izamiento de la bandera estadounidense en la cima del monte Suribachi en Iwo Jima, el 23 de febrero de 1945, se convirtió de inmediato en símbolo del avance victorioso de las tropas aliadas en el escenario del Pacífico. A tan sólo 17 horas de tomada, Prensa Asociada (AP) la distribuyó a cientos de periódicos, captando la atención del presidente F. D. Roosevelt, quien ordenó el retorno de los soldados protagonistas del evento, los cuales iniciaron una extensa gira recaudando fondos para la guerra a través de todo el país. No obstante, al día siguiente de este evento, Joe Rosenthal, el fotógrafo, repitió un montaje de esta escena, haciendo posar al grupo de soldados para una segunda foto. Esta acción, confirmada más tarde por varios de los participantes, originó una fuerte controversia sobre la veracidad de la imagen original, controversia que acosó a Rosenthal por muchos años y que aún hoy día arroja sombras sobre esta célebre fotografía.

Desde inicios del pasado siglo, con el desarrollo de las grandes ferias y exposiciones industriales, seguidas por el advenimiento de la radio, el cinematógrafo, la televisión y la masificación mediática, la imagen y el espectáculo se han convertido en signos característicos de la llamada sociedad global. Inmersos en una vorágine constante de consumismo mediático, cada día estamos expuestos a innumerables propuestas visuales cuyo realismo y veracidad muchas veces damos por descontado. Sin embargo, no empece al avance de la tecnología, a diferencia de cuando vamos al cine, vemos la televisión o manejamos imágenes computarizadas, cuando tenemos en nuestras manos y enfrentamos una fotografía, todavía persiste en nosotros el discurso mimético del registro fotográfico. Todavía persistimos, queremos creer en la fotografía.

En 1994, la portada de Newsweek, en contraste con la de la revista Time causó revuelo por la manipulación que Time hizo del color de piel de O.J. Simpson. Muchos grupos denunciaron las connotaciones racistas y amarillistas detrás de la manipulación editorial.

Vivimos en la sociedad de la imagen. Al menos ese es uno de los descriptores con que más a menudo se etiqueta la dinámica de nuestro entorno social. Una sociedad donde incluso las imágenes visuales priman sobre el texto escrito, tanto en la extensión de su accesibilidad como en el impacto que ejercen sobre nuestras nociones y comportamientos. Dentro de la multiplicidad de posibilidades y formatos visuales, la imagen fotográfica todavía ostenta un sitial privilegiado en nuestros paradigmas mentales referentes a la documentación de lo que nos rodea.

La fotografía, para muchos, sigue siendo sinónimo de referencia, de registro, de realismo, incluso, de verdad. Aunque, como hemos visto, no es necesariamente cierto. Por ello, de tiempo en tiempo, necesitamos algún golpetazo que nos despierte de nuestro marasmo icónico (con todas las implicaciones semánticas de idolatría visual que el término encierra), para retomar conciencia de las precauciones que muchas veces debemos guardar en nuestro acercamiento a la fotografía. Recientemente, una silla vacía nos brindó esa voz de alerta.

La silla vacía: escena en el cuarto de situaciones de la Casa Blanca.

El 6 de mayo de 2011, el diario de Brooklyn Der Tzitung, publicación de orientación religiosa hasídica ultra-ortodoxa, se encargó de recordarnos lo frágil y vulnerable que puede ser la veracidad fotográfica. En un burdo acto de clara manipulación, los editores eliminaron la imagen de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, así como de otra mujer, de la fotografía oficial de la Casa Blanca sobre la reunión en la cual se daba seguimiento al operativo militar que culminó con la muerte del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Ante la ola de críticas recibidas, el periódico se excusó, indicando que su dogma religioso les impedía incluir a mujeres en sus ilustraciones, pero que no se pretendía menospreciar o insinuar que las mujeres no debían ocupar posiciones de poder o autoridad. Me parece que estas expresiones no merecen mayor análisis ni consideración.

Como este ejemplo evidencia, el avance tecnológico que caracteriza nuestra sociedad contemporánea en la llamada era de la informática, no sólo ha significado el mejoramiento de la calidad y eficiencia en la producción y distribución de las imágenes fotográficas, sino que también ha abierto todo un nuevo mundo de posibilidades ilimitadas de manipulación y distorsión de la realidad a través de los procesos digitales.

Nada, han pasado ya 206 años desde que David pintó de rosa a su amada, 173 años desde la invención fotográfica, y apenas un año desde que una silla vacía nos recordó que debemos ser más críticos, y muy cautelosos, con las imágenes visuales. Definitivamente, una imagen puede decir más que mil palabras, mucho más.

Lista de referencias:

Armada, Alfonso; Sánchez, Gervasio (eds.). Imágenes de un siglo en España: Una mirada a la historia y vida cotidiana. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2010.

Barthes, Roland. La cámara lúcida: Notas sobre la fotografía. Paidós Comunicación, Núm. 43, Buenos Aires, 2005.

Bauret, Gabriel. De la fotografía. Editorial La Marca, Buenos Aires, 1992.

Debray, Régis. Vida y muerte de la imagen: Historia de la mirada en Occidente. Paidós Comunicación, Núm. 58, Buenos Aires, 1994, página 225.

Freund, Giséle. La fotografía como documento social. Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1976, páginas 67-69.

Joly, Martine. La imagen fija. Editorial La Mirada, Buenos Aires, 1994, página 73.