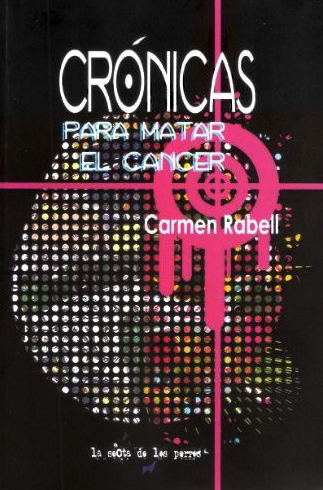

Prolegómenos a “Crónicas para matar el cáncer” de Carmen Rabell[1]

[domingo 9 de diciembre de 2007, a las 9:35am: Se inicia una nueva etapa en nuestra vida…].

Empiezo este relato desde el sábado 8. Ese día, el que precedió al del ataque convulsivo sufrido por Carmen fue difícil para todos nosotros. La escuela Robinson había planeado para la noche entre el sábado 8 y el domingo 9 de diciembre del 2007 una vigilia al aire libre en combinación con la escuela Baldwin, en Guaynabo. Se trataba de un acto de solidaridad con los llamados “niños invisibles” de Uganda y que formaba parte de los requisitos de trabajo comunitario de la escuela. Mi hijo tenía que estar en Baldwin a las 7 de la tarde, aperado con carpa, saco de dormir y otras necesidades para su supervivencia nocturna. La hora de llegada era sumamente estricta. Yo lo había ido a buscar a su escuela un poco más temprano para que tuviera tiempo para prepararse.

Carmen conocía muy bien la ruta para llegar a Baldwin porque había ido varias veces llevando a nuestra hija Carla a partidos de fútbol; además su padre había tenido allí un contrato de suministro de alimentos y estaba situado en la ruta hacia la casa de su abuela a la que solía ir con frecuencia. Ese sábado oscureció temprano, llovía torrencialmente, el tráfico era abrumador y el indicador de la gasolina empezó a descender casi a cero. Carmen tuvo que buscar una gasolinera, cosa no fácil dada las circunstancias y sobre todo porque, como me iría a contar después, sintió de pronto que no sabía dónde estaba, perdida en un lugar extraño. Por fin, logró recuperar su sentido de orientación y llegar justo a tiempo; pero se sentía mentalmente agotada. Como había que recoger a Danilo a las 7 de la mañana le dijo que mejor consiguiera alguien que lo llevara al tren y de la estación caminara a casa (es el equivalente a seis cuadras). Lo que no podía saber es que iba a seguir lloviendo a chuzos toda la noche; la carpa se llenó de agua y barro; Danilo se mojó hasta los huesos.

Carmen había sido estricta en decirle que no la llamara a ella porque no se sentía nada de bien; sin embargo yo esperaba que me llamase a mí porque iba a volver con todo el equipo mojado, además de su propia persona. El domingo me levanté a las 6 y esperé que sonara el teléfono. A las 7 aproximadamente marqué el número de su celular, pero no contestó. A eso de las 7:30 veo llegar a este pobre muchacho con la carpa mal enrollada sobre la espalda; la mochila media empujada hacia un costado; el saco de dormir bajo el brazo, y mojado como pitío. [Pitío es un pájaro natural de Chile que canta cuando llueve]. Arrojó todo al suelo en la misma entrada y corrió a darse una ducha caliente sin hacer caso de mis reproches por no haberme llamado. Se fue a acostar sin concederles ni un minuto más de reflexión a los “niños invisibles” de Uganda.

Subí a despertar a Carmen molesto porque no le había dicho al muchacho que me llamara, calculando que era posible anticipar un desastre como lo ocurrido. Todavía yo no me daba cuenta de que había algo anormal en ella. En contra de su costumbre, no se defendió de mis críticas ni obtuve respuesta alguna. Me miró como a un extraño. Regresé a extender la carpa por toda la sala, abriendo las ventanas para que se aireara. Afuera seguía lloviendo intensamente. El saco de dormir lo estiré en la terraza. Empecé a limpiar de barro los fierros de la carpa y otros elementos. El olor a humedad era fuerte. Todo se complicaba porque Danilo y Carla iban a participar en una pieza teatral en inglés en su iglesia, la cual iba a remplazar al sermón del pastor.

Yo pensaba ir a mi propia comunidad puertorriqueña en Cataño cuyo servicio empezaba a las 10, y planeaba ir a tomar el autobús de las 8 y media; pero ya a esa hora estaba agotado, enfadado, y me empezó un bajón de azúcar porque había tomado mis píldoras para la diabetes e inyectado mi dosis de insulina sin desayunar. Todavía me pregunto qué habrían hecho los niños si no me da ese ataque hipoglicémico y me hubiera ido. Habrían tenido que enfrentar solos el desastre que ocurriría después. Casi desfallecido, me tomé una pastilla de glucosa y me tiré en el sofá y de ahí no pude salir hasta que a eso de las 9 bajó Carmen muy lentamente por la escalera, pálida y exhausta. Le pedí que me trajera un vaso con jugo de naranjas, cosa que hizo mecánicamente. Me bebí el jugo y me empecé a sentir mejor; pero seguí tendido, decidido ahora a no ir a Cataño sino a ver la pieza teatral en la Union Church como corresponde a un buen padre.

Carmen debió haber quedado impresionada por el espectáculo de la carpa estirada por toda la extensión de la sala. Se preparó desayuno y se sentó a la mesa mirando con la vista perdida en dirección hacia donde yo estaba, pero más bien hacia la ventana azotada por la lluvia. A las 9:35am exactas y precisas, Carmen lanza un grito sobrehumano, alza su brazo derecho y empieza a desplomarse de la silla. Yo salto del sofá gritando también; tropiezo con un baúl que había en mi camino, y llego a sostenerla cuando ya estaba cerca del suelo. Pero mis fuerzas nunca han sido suficientes para levantar en peso a Carmen, y ella terminó de extenderse sobre el piso.

Primero, estaba como paralizada. Luego empezó a levantar los brazos agitadamente, sus piernas temblando, y el cuerpo entero sacudiéndose en convulsiones. Los niños bajaron ante los gritos y quedaron espantados. Ya se habían vestido para salir (el servicio en su iglesia empieza a las 10:30 AM y tenían que estar a las 10 para los preparativos de la obra: Carla iba a ser un ángel y Danilo, el director de escena; sin ellos la pieza difícilmente iba a poder representarse). Marqué el 911 y en diez minutos aproximadamente llegaron a la puerta dos enfermeros y la guardia del condominio. Mientras tanto ya había llamado a un taxi y les había dicho a los niños que bajaran a esperarlo. Le di dinero a Carla para que lo pagara porque Danilo estaba temblando. Bajaron llorando. No me acuerdo si tomaron desayuno o no; supongo que algo les habrán servido en la iglesia.

Carmen seguía convulsionándose; después se levantó, pese a mis ruegos de que esperara la ayuda que venía; pero no oía y empezó a subir como un zombie la escalera hacia el dormitorio. Alcanzó a sentarse en su cama y trató de sacarse los blue-jeans que llevaba puestos, cosa que le impedí porque ya estaban llegando los enfermeros. La bajaron en una camilla, pero ésta no cabía en el ascensor, así que rápidamente traje la silla de ruedas que había sido de mi padre y que Danilo usaba en su cuarto, y así la fuimos llevando hasta la ambulancia. Un enfermero se quedó con ella en la parte trasera del furgón y mencionó no sé qué ley con no sé qué número que me prohibía viajar allí. Más o menos alelado, me senté en la cabina, en el asiento de pasajero, y les dije que la llevaran al Hospital del Maestro.

Elegí este hospital porque era adonde Carmen había ido semanas antes por otro motivo, pero en parte porque no pensé mucho: Auxilio Mutuo, donde la habían operado de la vesícula, hubiera sido una opción más conveniente debido a que tienen servicio de Resonancia Magnética y no habríamos tenido después que contratar otra ambulancia para realizar este examen fuera del hospital. Las cinco horas, desde las 10 de la mañana hasta las tres de la tarde, transcurrieron en una especie de limbo. Carmen permanecía en un estado semi-vegetal; no se acordaba de nada y, cuando hablaba, lo hacía como entre sueños, sin foco preciso. Me preguntaba reiteradamente qué había pasado. Se lo conté varias veces porque no retenía mis palabras. No sabía dónde estaba y a veces no parecía reconocerme.

Por largas horas, pensé que iba a ser como mi madre hacía 11 años, que después de su ataque quedó convertida en una niña, con todas sus facultades adultas reducidas a cero. Me acordé de las palabras que entonces solía repetir mi padre: “¡Cómo puede pasarle esto a una mujer tan inteligente y buena!”. El doctor que tenía que atenderla no aparecía, y cuando llegó estuvo largos minutos llenando unos papeles porque, según me explicó una enfermera, se le acababa de morir un paciente. Un hecho nada tranquilizante. Mientras tanto apareció un predicador que con voz solemne y portentosa se puso diz que a “consolar” a los otros enfermos que compartían la sala. Iba uno por uno vociferando versículos y admonitorias, pidiendo al Padre Eterno el perdón de nuestros pecados. Cuando se acercó a nosotros debo haberle puesto mala cara porque dio media vuelta y desapareció.

Hacia las 11 aproximadamente empecé a llamar a los parientes de Carmen cuyos números encontré en su celular, pero nadie contestaba: era la hora en que todos asistían a sus respectivos servicios dominicales. Sólo pude localizar a una tía, María Magdalena Rabell, conocida cariñosamente por nosotros como Titi Tati. Estaba recluida en su casa por problemas de salud. No le pude hablar porque se me cortó la voz. Ella me calmó lo mejor que pudo. Apenas se enteró de lo que pasaba, se encargó de llamar a los parientes que fue capaz de localizar. Su salud le impedía venir ella misma (después por meses se preocupó casi a diario de visitarla y atenderla).

A las 3 de la tarde apareció el tío Joaquín Rabell, más conocido como Popín, sacerdote episcopal, el mismo que hacía 22 años nos había bendecido en una hermosa ceremonia en una capilla de Saint Just. Una excelente persona. Recuerdo que antes de comenzar la ceremonia nos había prevenido: “No hagan caso de las tonterías que voy a decir”. Muy conmovido de verla en esas condiciones, estrechó las manos de su sobrina y comenzó a orar. Fue la primera vez que volví a verla sonreír, recuperar parte de su lucidez; fue como un milagro; un extraordinario alivio, y el comienzo de una larga resurrección.

Dos amigas íntimas de mi esposa, Rose Marie Bernier y Alma Castro, llegaron a eso de las 6 de la tarde. Rose Marie dijo que se quedaría toda la noche junto a su cama. Eso se lo agradecí mucho, porque no me sentía nada de bien y estaba preocupado por los niños. Afortunadamente, después del servicio religioso, alguien los había llevado de vuelta a casa, probablemente la misma Rose Marie, y se habían quedado con la vecina, María Cristina Littke, todo el domingo hasta que yo llegué. El siguiente en aparecer fue un viejo amigo, agente de seguros de vida, que hacía dos semanas le había vendido una póliza de vida a Carmen por una no despreciable suma. Eso se prestó para unas saludables y refrescantes bromas que él tomó con mucho humor.

Lo que había empezado como el peor día de nuestra vida, a partir del 3 de la tarde se transformaba en el comienzo de una larga y progresiva experiencia de resurgimiento.

* Jaime Giordano Mirschwa, autor de este prolegómenos, es esposo de Carmen Rabell.

Notas:

[1] Adaptado del diario personal Mi retiro en Monsalvat (1998-2012).

Lista de imágenes:

1. Portada de Crónicas para matar el cáncer.

2-6. Fotos del archivo familiar de Carmen Rabell y Jaime Giordano Mirschwa.