* Para acceder a la primera parte de este artículo, haga clic aquí.

Una de las pocas veces que estuve a punto de sentirme amenazado fue en las afueras de la Asamblea Nacional el día que Nicolás Maduro tomó posesión como presidente encargado antes de ganar las elecciones por un margen más breve de lo previsto.

Las calles que rodeaban el Palacio Legislativo estaban cubiertas por una alfombra humana roja. Miles de chavistas entonaban consignas, principalmente, para que se enterraran inmediatamente tras las exequias los restos de Chávez en el Panteón de los Próceres junto a la tumba de Bolívar. Yo trataba de llegar a algún acceso al edificio de la cúpula dorada como en un concierto multitudinario a la primera fila bajo el escenario. De mi cuello colgaba un collar de credenciales de prensa expiradas y sentí el escozor de algunos ojos que, más que odio, reflejaban rabia e incomprensión. Para avanzar tuve que empujar. Gritaba: “prensa de Puerto Rico, por favor”, muy orgulloso y algo ridículo.

Después de rodear la cuadra y de varios intentos fallidos de superar las barreras de militantes chavistas y soldados de luto, vi a un equipo de televisión al que le abrían las rejas que rodean el edificio a pocos metros de donde yo me encontraba aprisionado nuevamente como en una lata de sardinas rojas. Me desembaracé de los cuerpos que me rodeaban y salté sobre la jardinera que me separa del soldado que había movido varios barrotes de la verja donde no parecía que hubiera puerta. Trataba de convencer al soldado haciendo equilibrios sobre el filo de un arriate cuando sentí que una mano de piel suave apretaba una de las mías. Una periodista venezolana de melena negra de anuncio de champú, con cuerpo de modelo latina en EEUU y credenciales de radio local, me jaló hacia el soldado, casi tirándome sobre él, mientras le increpaba: “si dejaste a esos, nos tienes que dejar a nosotros y chamo, abre ya que no llegamos”. Dejé de oír los gritos y las consignas y por mi madre que empezó a sonar música de película romántica de aventuras.

Me di unos golpecitos en la cabeza como para destaponarme los oídos y cuando regresó el clamor bolivariano, la compañera había desaparecido. Volví con mi lema, “prensa de Puerto Rico”, en un caos de correcorres y melés espontáneas: a un lado, los periodistas amogollados tratando todos de ser los primeros en conseguir el acceso al salón elíptico; al otro lado, los oficiales de prensa insistiendo en la necesidad de hacer dos filas.

Como periodista en misión, siempre me ha parecido más honrado colarme que ser invitado a cualquier actividad oficial o comercial. Por eso cuando en menos de cinco segundos el centenar de periodistas obedientes y oficiales de prensa desorganizados desapareció, yo trataba de hacerme el encontradizo con alguno de los diputados y generales que entraban rodeados de guardaespaldas al recinto parlamentario con la intención de seguir caminando con ellos hasta donde me dejaran. Me ordenaron esperar sin acercarme a la entrada junto a una periodista de AFP a la que habían asignado escribir la nota, y tomar fotos e imágenes de video, de la ceremonia de investidura, pero que como yo, había perdido la fugaz oportunidad de entrar con el resto de los colegas.

Con nosotros esperaban que las dejaran entrar una anciana y una mujer indígenas que habían llegado a Caracas desde una zona remota de los Andes para las exequias. Les planteé que porqué los chavistas insistían en enterrar inmediatamente a Chávez en el Panteón de los Próceres cuando, por un lado, la Constitución de 1999 de la que tanto presume el chavismo indica que hay que esperar 25 años después de la muerte de cualquier personalidad que vaya a ser enterrada allí como héroe nacional; y que, por otra parte, Chávez había dejado dicho que quería que lo enterraran en su tierra, Barinas.

Las indígenas, hablando sobretodo la más joven y afirmando siempre con la cabeza la mayor, me contestaron con pasmosa sencillez, propiedad y firmeza, que es que “en Venezuela manda el pueblo. Lo que nuestro presidente Chávez nos enseñó es que quien manda, quien manda aquí en Venezuela de verdad, es el pueblo, no Chávez. Chávez nos enseñó que lo importante es lo que quiera el pueblo, no lo que quiera Chávez. Además, la Constitución es una herramienta del pueblo que provee para que si el pueblo quiere, si el pueblo se organiza, se puede enmendar la Constitución para que diga lo que quiere el pueblo que diga”.

Me olvidé de la juramentación y me fui a mi casa pensando que empezaba a comprender lo profundo que habían calado los programas Aló Presidente y la enormidad de la distancia que había entre la realidad de Chávez y su imagen de payaso internacional que los medios corporativos habían creado sobre él.

Abordé un vagón de metro en el que no había nadie cuando me senté. El subterráneo comenzó a moverse, pero se detuvo violentamente. Al vagón saltaron siete jóvenes, con pinta de malandros, que comenzaron a saltar sobre los asientos y a correr de un extremo al otro. Pensé que me iban a asaltar, sin embargo, comenzaron a cantar un rap.

Uno de los jóvenes marcaba el ritmo golpeando el sujetamanos de metal, otro raspaba unas endiduras de plástico del mobiliario, otros tres simulaban el sonido de instrumentos con la boca y las manos y los otros dos entablaban un ingenioso duelo de rimas incorporando sucesos de la actualidad más inmediata. Tan brillantes me parecieron que me despreocupé por completo de la posibilidad de ser atracado, así que desenfundé mi HTC Android, la única posesión material valiosa que ostentaba si no la tenía en un bolsillo, y les apunté con la cámara de video. “Mi gente, algo para Puerto Rico”, les propuse. El resultado, penosamente grabado, está en Youtube, aunque no se aprecian las rimas improvisadas sobre “el pana que ha venido de Puerto Rico a despedir al comandante”.

La primera vez que visité la kilométrica fila que formaron durante días cientos de miles de venezolanos para llegar a la capilla ardiente donde descansaba el féretro con el cadáver de Chávez me sentí violentado, de nuevo, por un opositor, aunque no me di cuenta de lo que realmente había pasado hasta varios días después. Salí del metro a la calle en la estación Símbolos con hambre canina y me acerqué a uno de los puestos de hamburguesas apostado en la misma explanada de la boca de la estación. Me puse detrás de dos personas que hacían fila. Noté movimientos extraños alrededor que parecían tener que ver conmigo, pero no acertaba a comprender qué estaba pasando.

Cuando me tocó el turno, pedí una completa y después de esperar varios minutos y de que hubieran comenzado a preparar la hamburguesa, una señora, que no había visto hasta ese momento, me dijo que el puesto estaba cerrado y que no daban más comida. Perplejo, no supe ni qué preguntar. Me señalaron el puesto, idéntico, que había a unos diez metros de distancia.

Volví a pedir lo mismo. Cuando le di el primer bocado a la hamburguesa, que hubiera esperado hasta ese momento no se lo perdono, una joven que resultó ser periodista de una emisora del grupo PRISA se me presentó. Fue muy amable aunque mirándome también como a un extraterrestre, me advirtió de los muchos peligros que corría al andar por allí sin protección y me presentó a su madre, una señora con cara de amargada y ojos inundados de odio, que la acompañaba a la cobertura para protegerla, que precisamente ese día los chavistas habían agredido a una corresponsal extranjera. Había tragado sin poderlo disfrutar un tercio de mi hamburguesa cuando la envolví y la guardé, me levanté, intercambiamos direcciones y teléfonos y me dirigí hacia los mil y un peligros que me esperaban, pero lo único que encontré fue el amor y el luto de un pueblo empoderado. Me conmovió ver a soldados desarmados repartiendo gratuitamente ejemplares de la Constitución de 1999.

Me costó atar cabos y comprender la trapera estratagema que la colega había urdido para propiciar un encuentro con el periodista extranjero. En lugar de acercarse de frente y presentarse, había impedido que pudiera comer en otro lugar que no fuera en la silla que estaba junto a ella.

En una de las ocasiones que acudí al Paseo de los Próceres, último tramo que recorría la fila hasta llegar a la Academia Militar, terminé de hacer entrevistas a las tres de la madrugada. Todavía quedaba un buen rato para que abriera el metro y mi presupuesto nunca estuvo para taxis. Aunque me gusta caminar, la distancia hasta Parque Central era enorme y me costaría demasiado tiempo y esfuerzo. Había viajado en mototaxi, que aunque no podía permitirme a diario, en aquel momento me pareció la mejor, la única opción. Abordé a un motorista en un semáforo, pero me dijo que no era mototaxi. El semáforo se puso en verde y el motorista, joven de unos treinta años con cazadora de cuero negro, dio una vuelta a la rotonda y paró la moto a mi lado. “¿A donde vas?”, me preguntó. “Pero… si no eres mototaxi…”, titubeé. “Voy a Parque Central. Si puedes llevarme, ¿cuánto me vas a cobrar?”, le pregunté. “No te preocupes. Sube”, me ordenó.

Desde el asiento trasero, yo buscaba por todas partes las torres gemelas de Parque Central, que son una referencia visual desde casi cualquier punto de Caracas. Como no aparecían por ninguna parte pensé que ya sí que me iban a llevar a un sitio malo a hacerme cosas malas.

![]()

Cuando de repente, tras una curva de la autopista, aparecieron imponentes las torres, me entraron ganas de abrazar al motorista, que me preguntaba en ese momento que en qué parte de Parque Central debía dejarme. Cuando lo hizo, casi tuve que meterle yo en el bolsillo los 40 bolos que insistí en darle “por lo menos para un café” y que se negaba a aceptar.

El estruendo de los cacerolazos durante los días que siguieron a las elecciones a las siete de la noche, a mí me resultaba más folclórico que impresionante. Para muchos de los que golpeaban ollas y sartenes aquellos días seguro que era la primera vez que tocaban una cacerola. Me imagino a algunos ordenando al servicio que las golpeara por ellos.

Me resultó violento que en muchos restaurantes exhibieran grandes cartelones recordando la prohibición de entrar en los establecimientos portando armas y que en algunos de ellos hubiera que pasar, incluso, por un detector de metales antes de entrar. Recordé que más violento me pareció, cuando llegué a Puerto Rico, observar delante de mí en la fila de un Burguer King a dos hombres, presuntos policías o agentes federales de paisano, armados con obscenas pistolas de gran calibre que les colgaban de las caderas en ángulos de 45 grados y que parecía que en cualquier momento se les iban a caer o que a alguien de más atrás se le iba a ocurrir agarrar alguna. En Venezuela yo, periodista Clouseau, vi muy pocas armas y todas de autoridades uniformadas.

No puedo obviar que durante mi estancia en el país suramericano, se produjo un altercado violento en el Parlamento en el que la oposición denunció que varios de sus diputados resultaron heridos. Tras las elecciones, el no reconocimiento de los resultados por parte de la oposición provocó, según las autoridades chavistas, al menos una docena de muertos. Confieso que de esas cosas me enteré por la televisión.

Yo tuve suerte. Más suerte que cada una de las más de 28.000 personas que el año pasado fallecieron en muertes violentes, y las que se hayan producido este año, y las que se produjeron en años precedentes, en Venezuela.

La situación más violenta que viví durante mis viajes a Venezuela, donde contrario a lo que Javier me había previsto, gocé en cines y tabernas, en ferias populares y conciertos de música electrónica, se produjo cuando dejaba el país en el segundo viaje de regreso a Atlanta para la conexión con Puerto Rico.

Al subir al avión encontré que me había tocado en una línea de tres asientos solo con uno de ellos de pasillo. Afortunadamente, mi boleto decía, como había solicitado al comprarlo, que mi butaca era la de pasillo. Pero una nonagenaria de hueso y pellejo, enjoyadísima y enfundada en un abrigo de piel de zorra, me había usurpado mi asiento. Me aseguró que aunque su asiento era el del medio, yo se lo cedía porque ella estaba muy vieja.

Apenas si había dormido las tres o cuatro noches anteriores trabajando en el documental que durante mi segundo viaje realicé, también bastante por la libre, con Eduardo Aguiar, Carlos Zayas y Kique Cubero, y estaba exhausto tras un maratón de entrevistas en Barinas. Le dije a la emperifollada señora que por supuesto se quedara con mi asiento, pero que por favor me dejara descansar, que no había dormido hacía días. A la señora no le importó mi agotamiento. Me agarraba del brazo y me hacía mirarla a los ojos mientras me contaba que su hijo no iba a regresar a su país “mientras siguieran esos” y, sin soltarme un segundo ahora la muñeca, ahora el antebrazo; ahora las puntas de sus dedos enjutos me golpean en la pierna, en el estómago, en el pecho; compartía con la joven escuálida de la ventanilla las innumerables calamidades y vejaciones provocadas por las hordas de brutos, negros y desdentados que el demonio chavista había armado contra la gente de bien, esa que vivía aislada de los cerros en una burbuja en Caracas cuando, antes de Chávez, los pobres no podían llegar al centro porque no había ni puentes peatonales ni funiculares que atravesaran las autopistas que rodeaban a la urbe civilizada manteniendo a los sucios parásitos humanos de los cerros alejados de la élite privilegiada.

Aquella vieja no me parecía una cotorra, era un grajo que me seguía tirando de la camisa y no callaba aunque yo cerrara los ojos y me hiciera el dormido o le rogara que por favor me dejara dormir. Cuando la mujer grajo se levantó para ir al baño, corrí a un azafato y le dije que o me daba otro asiento o iba a acabar estrangulando a la señora, que viajaba a Atlanta a comprarle una casa a su hijo porque “si no lo dejan volver, una tiene que ayudarlo al pobre”.

No cabe duda de que la violencia, como nos recordó el día de reyes el asesinato de una ex Miss y su familia, acribillada a balazos en el interior de un vehículo, es una asignatura pendiente de la Revolución Bolivariana. Pero tampoco se pueden exigir resultados espectaculares inmediatos cuando se trata de un proceso, hacia el socialismo venezolano, que no fusila, que no tortura, que no hace desaparecer a disidentes políticos ni delincuentes comunes como gobiernos precedentes y que está enfocado en la educación de todos para todos. En estas condiciones, sin represión, yo esperaría los resultados espectaculares en una generación.

Lista de imágenes:

1. AP, In this April 19, 2013 photo released by the Miraflores Press Office, President-elect Nicolás Maduro waves to supporters as he arrives to the National Assembly for his swearing-in ceremony in Caracas, Venezuela.

2. Ryan Mallett-Outtrim, Thousands cheer at President-elect Nicolás Maduro swearing-in ceremony in Caracas, Venezuela, April 19, 2013.

3. PA, Venezuela’s acting President Nicolas Maduro stands in front of a portrait of Venezuela’s late President Hugo Chávez after a symbolic swearing-in ceremony in the presence of the flag-draped coffin of Chávez at the military academy where the funeral ceremony was held earlier in Caracas, Venezuela, March 10, 2013.

4. Marco Antonio Bello, Se alza el mito, Marzo 2013.

5. Marco Antonio Bello, Velorio de Chávez, Marzo 2013.

6. UCCA, En el funeral del presidente Chávez, Marzo 2013.

7. Íconos de Venezuela, Torres gemelas de Parque Central, ícono de la arquitectura en Venezuela, Enero 2012.

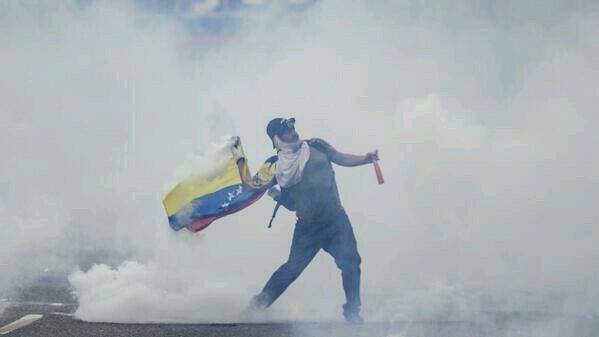

8. AP, Disturbios sacuden a Venezuela, 2014.

9. Joshua Goodman, 2 Killed as Venezuelan Protests Turn Violent, February 12, 2014.