Caminando, mirando una estrella. Caminando, oyendo una voz.

Caminando, siguiendo la huella, caminando, que otro caminó.

-Rubén Blades

"Más viejo que andar a pie", así dice el refrán, con gran razón. Desde que comenzamos nuestro bipedalismo, allá, por nuestra historia remota, caminar en las patas traseras ha sido nuestra forma necesaria de locomoción. Y a pesar de todas la máquinas que nos propulsan hoy en día, algunas a una velocidad impensable para nuestros antepasados, todavía necesitamos poner un pie delante del otro para trasladarnos cotidianamente. Hemos fabricado toda serie de paliativos para sustituir el pedestrianismo, desde la escalera mecánica de los multipisos a la cinta móvil de los aeropuertos hasta los aviones ultrasónicos, pero hay que admitir que la mayor parte de nuestro día todavía nos desplazamos igual que aquellos que dejaron sus huellas en Laetoli hace 3.6 millones de años.

Y es que caminar tiene su fanaticada, particularmente cuando visitamos cualquier gran ciudad o cuando, ya sea antes o después del trabajo, miles de personas se atavían con sus tenis, pantaloncitos de licra y iPod, para ejercitarse a la misma velocidad que el carrito de San Fernando, un ratito a pie y otro andando. Así que, para todos los que todavía disfrutan de ver nuestro entorno a cinco pies por segundo, aquí les dedico este encomio.

La rapidez es un valor reciente, que surge con la máquina, parienta del reloj. La rueda y el caballo (elefante, camello, burro...) se emplearon en el medio oriente hace miles de años, pero la mayor parte de la gente todavía andaba a pie. La rueda se usó en la antigua Mesopotamia por primera vez —concretamente en Ur— hace tres mil quinientos años, pero les tomó varios siglos crear aquellos temibles carruajes de guerra, o los carretones arrastrados por bueyes. Los caballos (y otros animales de carga) fueron domesticados hace tan solo seis mil años, por lo que hemos pasado gran parte de nuestra vida como especie andadora.

No nos podemos imaginar eso de caminar grandes distancias, pero fue así que poblamos el globo. La evidencia plantea que comenzamos a trasladarnos desde África hacia el resto del mundo hace no menos de 80,000 años; ahora comenzamos a planear un nuevo éxodo extraplanetario. Ya existen pisadas humanas en la luna y huellas de máquinas humanas en Marte...

Los arqueólogos han descubierto antiguos senderos que marcan las rutas de los cazadores prehistóricos; tierra pisada una y otra vez, testigo de miles de años de búsqueda de alimento, escenarios de muertes violentas, actos de heroísmo y de iniciación. Lentamente la tierra se convirtió en una maraña de rutas tejidas sobre el terreno que pasaron de ser veredas a ser carreteras, por donde civilizaciones como la romana conquistaba, administraba; comunicaba mensajes y mandatos. Al igual que hoy en día, las rutas de la conquista se usaron luego en reverso por los migrantes conquistados que poblaban la metrópoli en busca de trabajo, o eran llevados, esclavos ayer y ahora, a rendir labores por un salario de subsistencia.

Lanzarse a largas travesías no era poca cosa para nuestros antepasados. Gradualmente se fue desarrollando una cultura en torno al viajante, una serie de costumbres e infraestructuras para alentar su seguridad y facilitar su paso. En Puerto Rico sobreviven como museos las llamadas "casas del caminero", antes refugios para pernoctar, comer o simplemente descansar en el camino. Desde épocas remotas los caminantes solían colocar piedras, particularmente en encrucijadas, para invocar la protección de dioses y genios durante la peligrosa travesía. Recordemos que el bosque estaba habitado por animales salvajes, asaltantes consuetudinarios, veredas desconcertantes. El viajero tiraba una a la ya alta pira de piedras y así unía su oración a las múltiples oraciones de viandantes previos. Algunos arqueólogos proponen que el sagrado obelisco egipcio es fruto de esta simbolización mágica. (Recordemos que, desde nuestros ancestros africanos, existe la unión de la piedra con la divinidad).

En Grecia, lentamente ese montón de piedras en el camino se transformó en hermas, hitos o marcas para delimitar carreteras, indicar rutas, marcar fronteras. De desconcertante belleza, las hermas podían ser de piedra, como también de terracota o de bronce. Constaban de un rectángulo o estípite de tamaño natural, coronado (a menudo, aunque no siempre) por el busto de Hermes —curiosamente un dios tanto protector de viajeros como de bandidos. En medio del estípite, un insólito falo en erección evidencia su poder para alejar peligros y atraer la buena suerte cuando se frotaba. A menudo la base contenía indicaciones de rutas y consejos, así como acertijos y encantaciones. Me imagino, viajera de esos tiempos, enfrente de una herma protectora, descansando a su sombra acogedora para proseguir un viaje tal vez incierto.

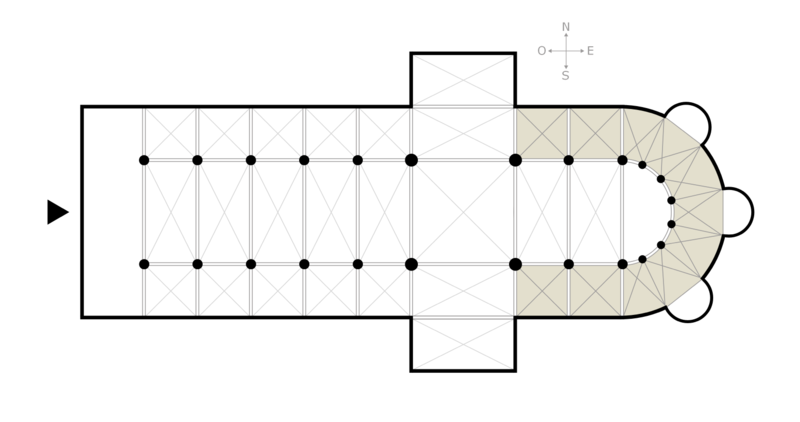

Durante la edad media, el cristiano europeo era frecuentemente romero o peregrino. Era el primero si tomaba el camino a Roma (y sabemos que "todos los caminos llevan a Roma"); si el segundo, iba a Santiago de Compostela. Hoy en día muchos hacen todavía el camino a Santiago, pero el peregrino medieval debía hacer testamento antes de su partida, porque eran más lo que perecían en la ruta que los que regresaban. Las enfermedades, los asaltos, el hambre y las desorientaciones propendían a que un tiempo promedio de salida y regreso tomara siete años, según lo deja consignado una de las cantigas de Alfonso X, el Sabio. Tantos se lanzaron a esa aventura (que aseguraba la salvación, al creer de muchos) que el ambulatorio de las iglesias románicas y góticas se diseñó para que las misas no fueran interrumpidas por los peregrinos, quienes debían entrar y salir de cada iglesia en la ruta para honrar las reliquias y acumular indulgencias.

El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos sino en tener nuevos ojos.

-Marcel Proust

Contemplar el mundo a la velocidad del transeúnte es algo así como una experiencia en peligro de extinción. Aun cuando salimos todos los días a ejercitarnos, es ésta frecuentemente una experiencia ensimismada, desconectada. O hablamos por teléfono, o asordinamos los sonidos circundantes con audífonos... Salimos a caminar o a correr para ejercitarnos, no como una actividad plena en sí misma. Hemos olvidado el arte del paseo, verdadera vocación para nuestros padres y abuelos. En Puerto Rico era ritual imprescindible de cortejeo encontrarse con las amigas en la plaza del pueblo para hacer un periplo y decidir a cuál de los chicos se le sonreía. Recuerdo que mi madre me contaba cómo mi padre la enamoró, mirándola dar vueltas y vueltas por la Plaza de Recreo de Río Piedras, embracetadas las chicas mientras los pretendientes les tiraban piropos desde la periferia.

Grandes tributos se han hecho al arte del paseo, variante ociosa de la caminata. A diferencia del simple desplazamiento, pasear siempre implica la observación, la contemplación, el reconocimiento del otro: se camina tanto para ver como para ser visto. De los más elocuentes relatos sobre esta práctica resalta el de Marcel Proust y su homenaje al paseo, al disfrute de la caminata en su En busca del tiempo perdido. El protagonista celebra cada sendero de su amado Combray, cada árbol que apacienta su pisada, cada recodo del camino. En ese momento vale tanto el paso como el reposo. Proust nos parece alentar a ese andar contemplativo al detener el tiempo para saborear cada momento de esa experiencia estética. Dice en un pasaje de En el camino de Swann:

Nos sentábamos entre los lirios, a la orilla del agua. Por el cielo feriado, se paseaba lentamente una nube ociosa. De cuando en cuando una carpa aburrida se asomaba fuera del agua, aspirando ansiosamente. Era la hora de merendar. Antes de volver a marchar, comíamos fruta, pan y chocolate, sentados allí en la hierba hasta donde venían horizontales, débiles, pero aun densos y metálicos, los toques de la campana de San Hilario, que no se mezclaban con el aire que hacía tanto tiempo estaban atravesando, y que, alargados por la palpitación sucesiva de todas las líneas sonoras, vibraban a nuestros pies, rozando las flores.

Se camina tanto en soledad como en compañía. En soledad para meditar sin interrupción, para sentir y sentirse, para huir del bullicio y las obligaciones, para serenarse. Caminar acompañado despierta el arte de la conversación, anima la imaginación, abre el corazón para delicadas confidencias; se divaga libremente por las experiencias propias y ajenas. A menudo sorprenden lugares acostumbrados por un detalle pasado por alto y que ahora aflora como un descubrimiento. Un ángulo sosquineado nos obliga a dar vuelta a la cabeza con deleite; un amigo nos saluda sin prisa, pero sin pausa.

Vivo en una ciudad caminada, gastada, sentida. Una ciudad en la que se confabula el tiempo espacialmente para confundir el pasado con el presente. Yo también, siguiendo el ejemplo de Proust, he saboreado esa simultaneidad de momentos condensados en una fachada, o en el atisbo de eventos iterativos. En la bahía se advierte la llegada de un barco de vela sigiloso seguido por un crucero, esa "ciudad flotante". Aquí también se entrecruzan el campo y la ciudad... ¿Dónde mas en Puerto Rico existe un bosquecillo de ceibas? ¿Dónde se puede uno sentar a compartir un mango con algún pájaro frutero? En las mañanas, cuado salgo a caminar con mi perro (él me saca a mi) puedo distinguir, entre la serenata de chillidos, bandadas de aves de variados tonos y plantes: desde las locuaces cotorras, pasando por los impertinentes pitirres, los insistentes changos, el chasquido del clavado de los pelícanos, una que otra garza visitante rebuscando insectos entre la hierba, los alegres finches, los ruiseñores cantarines, el pitío de las reinitas juguetonas, las palomas andariegas, las tórtolas con su ulular sentido; arriba en lo alto, las fragatas, las gaviotas y uno que otro guaraguao velando palomas desprevenidas. Sorprende de cuando en cuando la visita infrecuente de los zorzales de dulce canto y el atisbo de judíos discretos (similares a cotorras silenciosas, pero siempre de luto).

Resalta en el camino los gatos de todo porte, desde el que se pavonea con orgullo hasta el que se esconde lastimeramente; son blancos, negros, amarillos, pintos, multicolores —a veces amistosos y a veces adversarios— pero siempre ocupando el mismo territorio, como si fuera residencia permanente. Y la gente, siempre la gente, mucha gente en todas partes de todas partes. Se confunden entre los locales hablando idiomas conocidos y desconocidos, disfrutando todos al igual que yo del paseo por la ciudad, del aliento de esos dioses que llamamos Alisios; las observo, felices y rezagadas, tumbadas en la grama del Morro contemplando al Contemplado.

¿Cómo viviríamos si lo hiciéramos todo a la velocidad de una caminata? ¿Cómo diseñaríamos el entramado urbano? ¿Dónde trabajaríamos, qué comeríamos, cómo nos relacionaríamos en la convivencia con extraños, vecinos y parientes? Casi todo nuestro pasado hemos vivido a pie, así que no sería ni nada nuevo ni incompatible con una vida "civilizada" prescindir de máquinas aceleradoras del tiempo. Hay algo de la vida que vuela con la velocidad y se escapa, se invisibiliza el entorno, se ecualiza la experiencia. Pienso que no hay que darse tanta prisa, mejor vivir como aquél a quien se le pasea el alma por el cuerpo, después de todo, es el mejor indicado para mandarle a buscar la muerte.

Lista de imágenes:

1. Huellas de Laetoli, excavadas en 1978 por Mary Leaky en Tanzania.

2. Huella en la luna tras la llegada del histórico Apollo 11. La imagen fue tomada en julio 21 de 1969, por el astronauta Buzz Aldrin.

3. 1939 Halftone Print Hermes Roman Messenger God Repose Statue Herculaneum Pompeii.

4. Girola: Ilustración esquemática del plano de una catedral, 2005.

5. Tres niñas caminan por el París de 1900s.

6. Eduardo Bermúdez, "Caminando por Viejo San Juan", de Old San Juan, revisited, 2012.