Con pendulares vaivenes que raspaban un arqueado filo sobre la superficie del pavimento, Leoncio Rivera hacía de su machete una fuente inagotable de chispas, ascuas de deslumbrante intimidación que incendiaban la noche, a la vez que paralizaban a aquel que de frente lo esperaba, sabiéndose víctima. Decidido, avanzaba remolcando sus 58 años, con la robusta delgadez que la siembra y cría de animales habían ido talando por entre los surcos de sus callosas manos, mientras alimentaba un odio febril que inflamado por azotes de Ron Llave, observaba con incandescentes ojos el objeto de su acumulado rencor.

Genovevo Zayas permanecía firme, cual estaca de guayacán, a la espera de su verdugo y, con tensos brazos de galeote y apretados puños, aprovechaba su temeraria juventud para mantenerse de pie en medio de la angosta carretera, ante la mirada atónita de todo el poblado que, olvidando el muladar donde les correspondió vivir, había salido a presenciar, a toque de rebato, el presagiado encuentro. Temprano, el atardecer había anunciado la inevitable noche con su acostumbrada nube de mosquitos, marcando el inicio del ritual de cocina que precedía la comida. Leoncio, sentado solo a la mesa como de costumbre, miraba el retrato de bodas que cual milagroso sobreviviente del paredón, colgaba del horcón central de la casa, cercado por el fortuito patrón agujereado de la polilla. Esperaba paciente la acostumbrada cena de viandas con bacalao, la cual consumiría, bocado a bocado, con la angustia que le provocaba observar aquella mujer que ahora le era extraña, entre pasos del fogón al comedor, y la odiosa melodía producida por la excesiva bisutería que recién le había dado por usar. Un cascabeleo seco de diminutas castañuelas atosigaban en cada colgante pedazo de un cuerpo que hoy se jactaba, exhibiendo el inesperado crecimiento de su vientre.

Satisfecha su hambre, Leoncio se dirige al pequeño y destartalado chinchorro donde siempre encontraba, entre los ecos accidentados de un billar que nunca jugaba, el solaz de una eufónica armonía, junto a la tranquila soledad de unos tragos que, al final del día antes de regresar a dormir a su casa, le ayudaban a poner sus ideas en orden. Tenía poca escuela. Era tal vez por esto que sus compueblanos lo mantenían al margen de las aceptadas camarillas de cuates, pues pensaban que para alguien sin educación como él, estar hablando de temas y proyectos que parecían fuera de su alcance era una altanería imperdonable que, en el mejor de los casos, solo causaba risa. Según bebía, observaba embobado el movimiento y la trayectoria del mingo y sus choques contra las bandas de la mesa. Una noche se le ocurrió que la travesía de cualquier bolo, entre un choque y otro, debería ser una imposibilidad. Pues antes de llegar a su final destino, tenía este que recorrer la mitad de su camino, luego la mitad del que le faltaba y así sucesivamente en una serie infinita de decrecientes mitades. Nunca supo quién fue Zenón de Elea. Sin embargo, batalló varias semanas con paradojas similares a las que deleitaban y a la vez inspiraban a los antiguos. Un día se le ocurrió que los bolos solo llegaban a su destino final, como resultado de la suma infinita de menguantes mitades. Fue así como instintivamente se topó con el cálculo matemático. El asunto de las infinidades lo entretuvo por largo tiempo, mientras su mujer encontraba legítimo resolver su soledad en otros menesteres, y la mayoría del vecindario ponderaba, durante las interrupciones comerciales del televisado torneo, las implicaciones internacionales de ser el pueblo elegido como base para extraterrestres.

Leoncio entendió como la única posibilidad de que algo pudiese considerarse infinito, la capacidad de ser cortado en pedazos que, a su vez, fuesen tan infinitos como el original. Inventó una serie de garabatos que solo él entendía y, entre trago y trago, pedía prestado el lápiz de escasa punta que el encargado de la barra cargaba sobre su oreja. En fundas de papel y pedazos de cartón, hacía anotaciones que nadie pudo descifrar y que, luego de llenar los improvisados cuadernos por ambos lados, los guardaba en sus bolsillos para más tarde colocarlos en unas cajas de zapatos que para ese propósito tenía en la casa. Así, un día se le ocurre y anuncia, mientras algunos pasaban mirando los apuntes por sobre su hombro y haciendo a sus espaldas las siempre presentes y repetidas muecas y gestos que intentaban acentuar la popular opinión sobre su locura y desconexión con la realidad, que basado en sus ideas sobre los infinitos y sus sumas, ya se consideraba capaz de diagnosticar cuándo y cuánto se podían abrir las compuertas de la represa, según la lluvia que cayera. Determinación que estaba totalmente fuera de su alcance, pues las autoridades gubernamentales que controlaban las compuertas no consultaban ni al pueblo, ni al alcalde y mucho menos a un loco borrachón, dibujante de garabatos en fundas de papel. Años después, cuando un curioso nieto ojeaba estas y muchas otras notas que encontró en un olvidado y polvoriento baúl, sorprendió a todos los reunidos en la sala con la incomprensible expresión, “¡esto son ecuaciones diferenciales!”.

Sostenía sobre sus hombros las disyuntivas que consumían la imaginación del vecindario. El origen de todos los destinos se balanceaba en su mente y un universo que se afanaba en sostener la ecuanimidad entre el bien y el mal, la ilusión y lo real, le hacía perder la cuenta de lo bebido. La paulatina duplicación de los objetos que enfrentaba le indicaba que había ido demasiado lejos. Fue en camino a la casa, mientras se tambalea por entre la maleza, donde lo vio atravesando el pastizal. Ese charlatán que intentaba escabullirse, se movía en zigzagueares que parecían añadirle un inesperado ritmo sincopado a la lejana resonancia de unos despechados romances, la altisonante vellonera que continuaba insistiendo en el reproche a las ingratas. El sostenido chillido que le zumbaba dentro de la desesperada cabeza, hacía que anhelase el fin de su peregrinación hacia la resucitadora taza de café. Nunca llegó. La fortaleza juvenil de aquel varón que desafiante lo esperaba, le hizo entender las razones que tuvo su esposa, 22 años menor que él, para revivir atizando el moribundo rescoldo de las pasiones de antaño, añoranzas de unos tiempos que confesaba había olvidado atender. Pero, a diferencia de lo que asumían todos, no fueron los celos su motivación. Más lo consumía el furor de que todos estuviesen ciegos y que se burlaran de sus advertencias. Pues aquello que tenían de frente era solo una transformación, una espejismo de encantamientos siderales que los tenía a todos engañados, permitiendo que aquel fantasioso ser de brillantes ojos rojos y apetito de sangriento ganado vacuno pretendiera pasearse tranquilo por entre los poblanos, luego de lo que solo eran carnales fechorías de monte.

Incapaz de desorientarlo, la oscuridad nocturnal arropaba una senda que casi seis décadas caminándolas lo hacían incapaz de perderse. La inquieta maleza, rendida a los caprichos del montañoso viento vespertino, dejaba entrever las pupilas del desgraciado cobarde que huyendo se escondía, engañando a todos con el ardid de un par de paralelos y flotantes puntos rojos que, luminosos y al unísono con los fugaces movimientos del intranquilo pastizal, intentaban confundirse con las ráfagas de la sierra. Noche tras noche, todos salían corriendo al verlo, atravesados por el más helado de los pavores y contando una historia que había encontrado su camino entre periódicos y revistas, tanto locales como internacionales, en repetidas narraciones que la presentaban como la más creíble y sólida de las epopeyas científicas.

“Yo no”, se decía a sí mismo Leoncio. Pues en lugar de seguir alimentando las fantasías pueblerinas de alienígenas y animalejos nunca realmente vistos, decidió quedarse y hacerle frente a lo que le constaba era de la misma carne y hueso que él. Confiado en la estentórea voz que en antaño le había calado el respeto de la vecindad, pudo ver entonces —cuando el sospechado prófugo de amoríos clandestinos, ahora paralizado y frente a su cara, confirmaba la evidencia de la más común y simple de las explicaciones— aquella que todos descartaban como demente. Pero fue inútil. Nunca nadie creyó una sola de sus palabras. Todos se empecinaban en la cautividad de un hechizo, donde la demencia se proclamaba sana de juicio y lo concreto era tomado como la peor de las esquizofrenias. La oreja de Genovevo, víctima del ágil zarpazo que con machetera precisión le amputó Leoncio, voló en parabólica trayectoria, mientras el estrépito ensordecedor de los presentes señalaba la formación de espinas que el herido animal desplegaba, en amenazante arqueada, desde la corona de su cabeza hasta la punta de su aborrecible rabo. Cayendo al lado de la carretera, el horripilante anexo de aquella abominable cara de ovalados e inmensos ojos negros, queda envuelto en una aridez que en humeante propulsión, disimulaba la morosa formación de coaguladas gotas de bermejo fango. Retorcido por el dolor, Genovevo dobló sus rodillas, cayendo en posición fetal sobre el asfalto, mientras con sus dos manos trataba desesperadamente de contener la vida que parecía írsele por donde hasta hace muy poco tenía la oreja. Trémulo, esperaba lo que pensaba sería la madre de las tollinas, cuando sintió la filosa hoja de aquel largo chafarote de campesino, presionándole la garganta. Levanta entonces la vista e inmediatamente entiende, al ver los alborotados ojos de Leoncio, que su próximo minuto de vida dependía de públicamente pedir árnica. Pero Leoncio no quería matarlo. Pensaba que de hacerlo, el pueblo concluiría que fueron solo los achares el motivo, perdiendo así la oportunidad de negar tanto esto, como las aserciones que lo tenían por desequilibrado, alcoholizado y entretenedor de visiones.

Tambaleándose, Leoncio se acercó como pudo al incipiente charco rojo que pensó se esparcía innecesariamente en lenta circularidad, y decide, considerando la tierra misma su sagrado acetre, tomar lo que evidentemente le parecía una muy terrenal, aunque sangrante oreja, que a los demás exhibía su demoniaca y puntiaguda forma y, cual sacramental aspersorio, regar gotas del cuajado líquido por encima de la aterrada concurrencia. Los sobrevivientes a la estampida que provocó Leoncio con su decisión de asperjar la purulenta toxina sobre ellos, al ver que este se apartaba de su víctima cabizbajo, solitario, sin el respaldo de edecanes que confirmaran su proeza, se mostraron incrédulos por la concesión de un perdón y continuidad de vida que estimaban inexcusable. Transformados en desaforada turba y a espaldas del viejo campesino que se alejaba frustrado, en su intento por finalmente desenmascarar al mancebo Genovevo Zayas como el único y verdadero responsable de la próxima cosecha pueblerina de bastardos, hacen de sus propios machetes una máquina trituradora que en segundos, esparcía por la vecindad los pedazos de ojos, dedos y demás irreconocibles cantos de bestia.

Un grupo de orondos carpinteros le seguía el rastro a los escurridizos fragmentos mayores y con un conjunto de veteranas almádenas iban aplastando la ahora impávida y grosera musculatura, junto con los evasivos galácticos tendones. Aun Eleuterio Betances, anciano de más de un siglo que tuvo que ser cargado en su silla para presenciar el magnánimo evento, avanzó con paso propio, desenfundando su antiguo rebenque de cáñamo embreado, fustigando trozos de tejido y distorsionada carnadura que, reventándolos en vuelo, llovían sobre el suelo en un sangriento radio que deleitaba a los caninos del lugar, hambrientos cuadrúpedos que nacidos y criados en la aldea imitaban a sus homólogos humanos, aunque eran también incapaces de distinguir entre un hombre y el chupacabra.

Lista de imágenes:

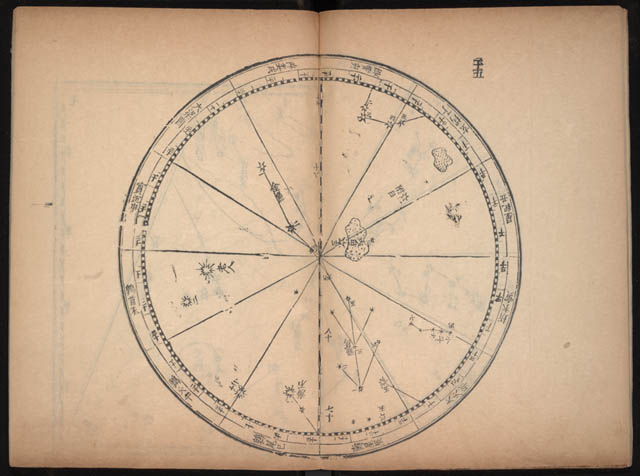

1. Tien Yuan Fa Wei, The Astronomical Phenomena, 1457-1463 - Chinese Rare Book Collection, Asian Division, Library of Congress.

2. Tui Bei Quan Tu, PANGU Kaitian Pidi (Pangu Creating the World), 1820 - Chinese Rare Book Collection.

3. Xiyang Xinfa Lishu (Book of the Western Calendar), 1644-1661 - Chinese Rare Book Collection, Asian Division, Library of Congress.