Una cosa es ser optimistas y otra muy distinta es negar la realidad. La pobreza es resultado de la desigualdad, punto. La desigualdad no se combate con pensamientos positivos al estilo “The Secret”, Paulo Coelho o Napoleón Hill ni con la repetición constante de afirmaciones de prosperidad individual. Pensar y hacerse rico no es igual de fácil para un hombre negro de Loíza que para un hombre blanco de Garden Hills.

Creer y no cuestionar las premisas que emergen de este tipo de literatura es aceptar que la salvación es individual y que nuestra aspiración como seres humanos está enmarcada en el valor del dinero más que en los valores de la verdad, la libertad y la felicidad colectivas. ¿Quiénes se benefician de que pensemos así?

La desigualdad -y la pobreza en la que ésta sume a gran parte del país- sólo puede enfrentarse desde las acciones colectivas concertadas, el conocimiento, la solidaridad, la responsabilidad y la voluntad de cambio. ¡No me malentiendan! No estoy diciendo que pensar positivamente es un pecado. Después de todo, mirar el mundo, la realidad social y económica del país y tener la certeza de que podemos cambiarla desde la acción colectiva es, en definitiva, pensar positiva y responsablemente.

El peligro, sin embargo, de las campañas publicitarias y de los libros que predican la máxima de “si quieres puedes”, es que lo que dicen entre líneas es “si no pudiste, es porque no quisiste y si no quisiste te mereces la pobreza, la violencia y la desigualdad”. Depositan en la persona oprimida toda la responsabilidad de superarse ante un sistema construido desde premisas machistas, racistas, clasistas, homofóbicas y coloniales. Éste es un sistema en el que todavía podemos ver en las redes sociales expresiones degradantes sobre las personas que viven en los residenciales públicos (“¡Viven mejor que los demás y para colmo tienen plasmas! Son un montón de vividores.”), expresiones indignantes sobre las personas homosexuales (“¡Son unos depravados!”) y expresiones machistas (“¡Las estudiantes de la UPR se merecen los manoseos por estar brincando en esas protestas!”).

¿Bastará un estribillo musical para reconstruir nuestra economía y echar pa’lante al país? No. Desde el 2006 hasta el presente, en nuestra Isla se han perdido más de 239,000 empleos en el sector público y privado. A esto se le suma el hecho de que haría falta crear cerca de 600,000 empleos adicionales para aumentar la tasa de participación laboral en la Isla.

En agosto pasado nuestra tasa de participación laboral alcanzó su nivel más bajo desde 1950 al descender a un 39%. Las ganas de trabajar de las millones de personas de nuestra Isla que no tienen empleos, ¿serán suficientes para crear 800,000 puestos de trabajo a tiempo completo y con un salario digno? La pregunta es ¿cómo eso sería posible con un gobierno que insiste en apoyar empresas que sólo generan trabajos temporeros, y a tiempo parcial, industrias foráneas que se llevan las ganancias cuando cierran sus años fiscales y a empresarios y banqueros que se sientan a tomar decisiones a nombre del país porque creen ser los únicos capacitados para eso?

Por un lado, se tilda de vagas a las personas que viven del bienestar público y, por otro, ciertos empresarios e industriales cabildean para obtener incentivos que paguen el salario de sus empleados y empleadas y crean nuevas categorías de empleo para evadir el pago de beneficios marginales y la creación de puestos regulares de empleo.

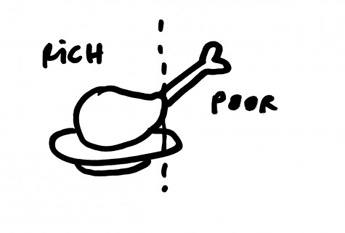

¿Las consecuencias de esto? Casi una cuarta parte de las familias puertorriqueñas viven con menos de $10,000 al año. Eso equivale a $27 al día para pagar casa, comida, utilidades, gasolina y todo lo demás que necesiten. Por otro lado, si consideramos que un trabajo a tiempo completo con salario mínimo genera tan sólo $1,257 mensuales, no es de extrañar que un 45% de las familias puertorriqueñas viva bajo el nivel de pobreza. ¿Es culpa esto de las personas que viven la pobreza o de los patronos que se alimentan de esa pobreza para mantener un mercado laboral en tal estado de competencia que la gente acepta lo que sea con tal de tener un trabajo?

“Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible” expresó Gandhi en algún momento. Y tenía razón. Para reconstruir nuestra nación, las personas, empresas y agencias que nos hacen daño tienen que demostrar su buena intención reconociéndose, asumiendo responsabilidad y deteniéndose de inmediato.

No podemos admitir a la mesa del diálogo a quienes devoran las tierras, especulan con fondos públicos o negocian en almuerzos opíparos los intercambios económicos que les permitirán hacerse más ricos a cuenta de quienes se hacen más pobres. No podemos admitir a la mesa de diálogo a quien desprecia a sus interlocutores y se distrae en las reuniones pensando en cómo sacarle millaje publicitario a sus acciones, mientras se alimenta del miedo al poder de quienes se sienten obligados a responderle educadamente.

Irónicamente, mientras se pide a Juan del Pueblo que cambie, de quien se requiere mayor voluntad de cambio es de las personas privilegiadas… esas personas que dan por sentados sus derechos y el acceso a propiedades, cuentas bancarias, tecnología, buenos colegios y vacaciones anuales… las mismas personas que culpan a los pobres de la pobreza y refuerzan con sus discursos la idea de que ésta es voluntaria.

Echar pa’lante en este momento histórico requiere una confrontación entre los intereses individuales y los colectivos. También entre lo que unos y otros piensan, dicen y hacen. Ya sé que socialmente se relaciona el término confrontación con el choque violento entre fuerzas opuestas. El temor a la violencia del choque, a la desigualdad de fuerzas, a la pérdida de dinero o de oportunidades, lleva a muchas personas e incluso organizaciones a evadir a toda costa situaciones de confrontación. La mansedumbre, entonces, se impone a los valores. ¿Cuál es el costo de esto? ¿Es posible confrontar y lograr una situación de ganancia para el bienestar de todo el país?

En una confrontación social sana, debiéramos tener la oportunidad de que cada sector aumente su capacidad para percatarse de la realidad. No nos ayuda disfrazarla y querer decir que “aquí todo está bien y todos nos queremos mucho” para luego boicotear el trabajo del grupo, admitir que se consideran erradas las propuestas ajenas y que no se tuvo el valor de expresarlo para a la larga asumir una actitud pasiva ante los eventos colectivos. Cuando miramos la realidad en un proceso de confrontación, también podemos identificar nuestras acciones o mensajes incongruentes y comprometernos con acciones que aporten al verdadero sentido de nuestras vidas y de nuestras metas como conjunto social.

“¡Hoy cambiaremos el país!”, se puede decir desde un anuncio, desde una tarima política y hasta desde un programa de radio. Podemos decirlo y repetirlo e incluso proponer como cosa nueva lo que otra gente hizo antes de nosotras. Si persistimos en la idea de que basta con instar a las personas oprimidas y excluidas a pensar positivamente para hacer desaparecer la desigualdad y la pobreza, sólo echaremos pa’trás. En ese sentido, el sector de organizaciones sin fines de lucro puede llegar a convertirse en un elemento que glorifica el discurso de desigualdad aún en contra de sus propios intereses y a pesar de estar guiado por un genuino deseo de adelantar sus causas.

Confrontar a agencias y entidades donantes es una tarea difícil en la cual las fuerzas son desiguales. Sin embargo, más difícil aún es confrontar la propia conciencia y decidir cuándo dejamos pasar las cosas, cuándo endosamos eventos a sabiendas de que afianzan valores contrarios a los que nos definen, cuándo nos amoldamos a lo “apropiado” según establecido por quienes siempre han decidido lo que nos domina como país. En esa confrontación esencial con nosotras mismas se juega el futuro de un echar pa’lante colectivo, profundo y duradero. ¿Echar pa’trás una vez se mira la verdad y se la enfrenta? Imposible.