Estaba arrinconada en una de las esquinas de la sala, formando parte de la mejor exposición de la temporada otoñal en Madrid, La caballería roja: creación y poder en la Rusia Soviética, organizada por La Casa Encendida. De vez en cuando, un par de visitantes se aproximaban dubitativos a esa caja con dos antenas y le pasaban la palma de la mano por encima. Al ver sus reacciones de sorpresa ante los sonidos derivados de sus movimientos, relacioné inmediatamente esa situación con el episodio central que nos relata Gabriel García Márquez en el capítulo inaugural de Cien años de soledad. Aquel en el que el patriarca José Arcadio Buendía visita la feria de los gitanos en Macondo y coloca por primera vez la palma de la mano sobre un témpano de hielo, afirmando con la gravedad de un profeta: “Éste es el gran invento de nuestro siglo”.

Quizá Lenin pensó lo mismo cuando en 1922 el físico y violonchelista Lev Sergeiev Termin –Léon Théremin en la versión afrancesada de su nombre– se le presentó con uno de esos objetos que había inventado tres años antes. Aunque no lo parecía, se trataba en realidad de un instrumento musical innovador basado en las ondas electromagnéticas. Mientras Termin ejecutaba una pieza, el gobernante quedó fascinado por la total ausencia de contacto físico entre el músico y su invento durante la ejecución; su mirada escrutadora no acertaba a ver teclas, válvulas o cuerdas. Aquello producía sonido a partir del propio aire: parecía un milagro, aunque en un régimen anticlerical como el soviético no hubiera sido correcto calificarlo así.

El aparato musical, bautizado primero como eterófono y perfeccionado después con el nombre de theremín, consistía al principio en una antena vertical embutida a una caja con un altavoz, a la cual más tarde añadió otra horizontal en bucle. Con esta última, el intérprete podía manipular el volumen cuando movía la mano hacia arriba o hacia abajo, mientras que con la antena vertical controlaba la frecuencia/tonalidad de las notas. Así se lograba su sonido característico, a medio camino entre un violonchelo, una voz distorsionada y una musical saw o sierra musical. Como pueden ver, con aquella caja estrambótica Termin estaba trastocando las premisas de lo que hasta entonces significaba “tocar un instrumento” y, al mismo tiempo, estaba haciendo posible lo que parecía imposible: hacer música gesticulando en el aire.

Después de la exhibición, Lenin envió a Termin con su artefacto de viaje por Europa y Estados Unidos para demostrar al resto del mundo la excelencia soviética en el ámbito de la tecnología. El inventor llegó a establecerse por unos años en Estados Unidos, e incluso firmó un contrato con la compañía RCA para que lo comercializara con el nombre de thereminvox. Si bien pasado un tiempo el objeto quedó relegado a una simple curiosidad, lo que Termin, RCA o los gobernantes de la URSS jamás sospecharon fue la relevancia de este sintetizador analógico para el desarrollo de la música electrónica algunas décadas más tarde. Instrumentos más modernos de compañías como Korg y Moog –que lo comercializa en la actualidad– emplean una tecnología similar, aunque su manipulación sea más precisa al servirse de teclados, controles y plugs.

No deja de resultar curioso que, al mismo tiempo que Termin, las vanguardias soviéticas aprovecharan visualmente las posibilidades artísticas de la electricidad o de las ondas magnéticas. Ello podría explicarse, en parte, por el Zeitgeist o espíritu de la época y, en parte, por el hecho de que la revolución soviética fue la primera en emplear los medios de masas para su difusión propagandística de forma autoconsciente. Y si no, obsérvese la perfecta acomodación del lenguaje vanguardista a ese mensaje en los proyectos de radio-oradores diseñados por Gustav Klutsis (1922).

La imagen más significativa de las ondas electromagnéticas puede ser la de las propias antenas de telecomunicación, entendidas como símbolo de la tecnología aplicada a la Revolución y, por tanto, empleadas literalmente como emisores o bien como símbolos de la difusión de su mensaje por todo el mundo. Los ejemplos son muchos, pero, en el primer caso, cabe mencionar la espectacular torre de comunicación diseñada por Vladimir Schukov en los alrededores de Moscú. A lo largo de sus 534 pies el diseño resultante transforma la arquitectura en metonimia, sublime arquitectura de ondas encarnadas en acero.

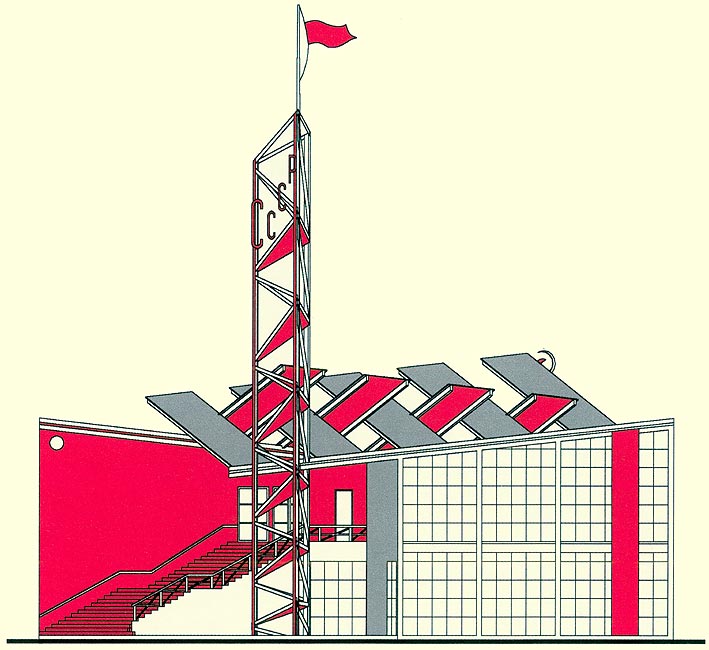

En el segundo caso, se observa explícitamente en uno de los ejemplos más icónicos del constructivismo: el pabellón de la URSS diseñado por Konstantin Melnikov para la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en 1925. El arquitecto decidió colocar como contrapeso a la composición horizontal del pabellón una estructura verticalizada que superaba la función de mástil para evocar claramente la de una antena de comunicación, heraldo de una sociedad vanguardista y revolucionaria truncada años después por el régimen estalinista.

Hay un detalle relevante en la invención de Termin, que nos ayuda a entreverla fuera de un contexto puramente científico. Tal como revela el nombre de la primera versión del instrumento –eterófono–, su función primordial era extraer sonidos del éter, según la noción tradicional de fluido invisible y elástico que transmite la energía con sus vibraciones. De este modo, parece aproximarse al territorio de lo paracientífico, como el aura magnética de la teosofía, efluvio electro-vital que rodea los cuerpos según los seguidores de aquella doctrina.

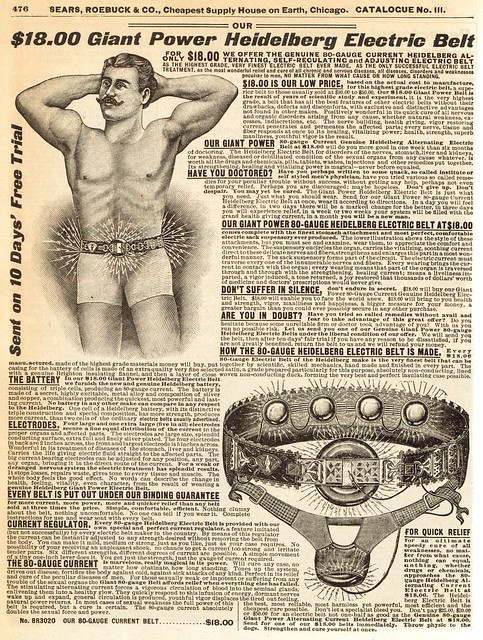

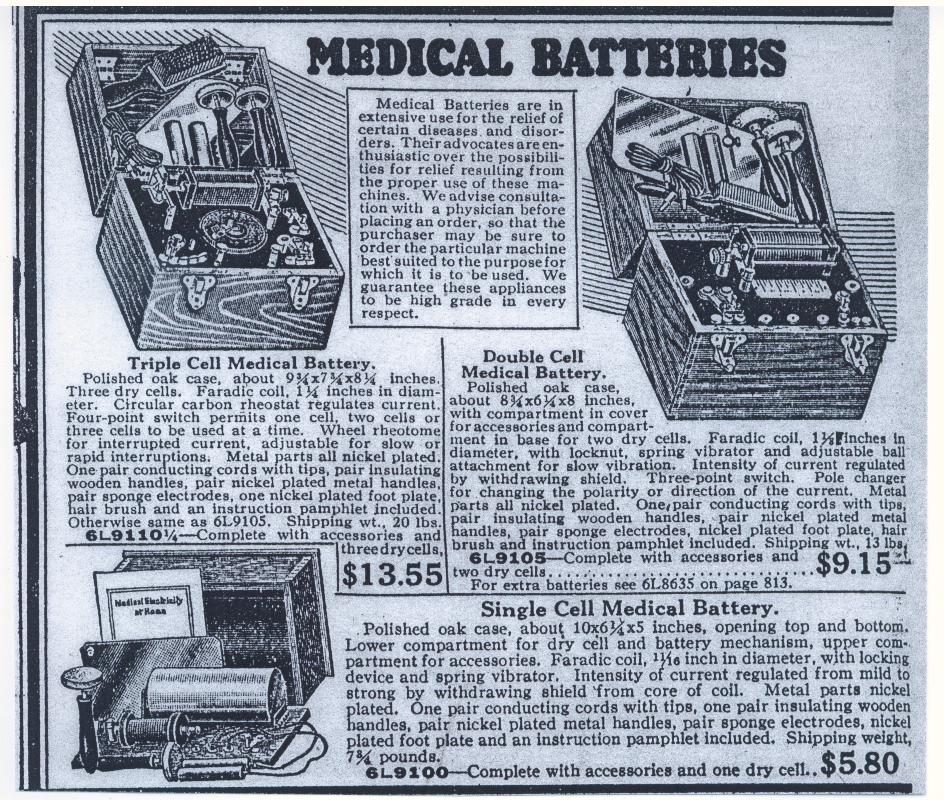

Tales deslizamientos resultaban consecuentes en una sociedad donde convivían la ciencia y lo espiritual, la magia y la rémora de las supersticiones populares. Pensemos en un público que asistiera a la ejecución de una pieza con el theremín: los gestos de las manos del intérprete, manipulando el vacío para arrancarle unas notas, no serían muy distintos para ese auditorio a la figura de un prestidigitador o un médium de feria ambulante, figura central en la cultura del ocio popular durante el cambio de siglo. E incluso sospecho que la opinión pública podría acabar considerando equivocadamente que el theremín era otro artilugio basado en las propiedades de la electricidad y de las ondas magnéticas que se comercializaban en el cambio de siglo, como los cinturones que emitían ondas para proporcionar el vigor muscular de un Hércules de feria o las baterías medicinales de electroterapia.

Los deslizamientos desde la ciencia hacia la magia y vicecersa afectaron al mismísimo Thomas Alva Edison y a sus invenciones en el dominio de la electricidad, el cine o el fonógrafo. Un ejemplo célebre nos lo ofrece la novela de Villiers de l’Isle-Adam, L’Ève future (1886), donde Edison es el brujo de Menlo Park que crea el primer androide o la primera mujer artificial. En mi opinión, esta visión del científico como mago presenta su epílogo visual en el filme alemán Metrópolis (1927), de Fritz Lang. La extraordinaria puesta en escena de la transformación del androide en mujer por parte de Rotwang, presidida por un pentáculo invertido simbolizando la hechicería, y con la representación visual de un éter lleno de ondas electromagnéticas, condensa hábilmente las contradicciones entre ciencia y superstición, tecnología y magia, organismo y mecánica. En definitiva, todo aquello a lo que la cultura popular se agarraba para intentar comprender un mundo que estaba cambiando a una velocidad imparable y, la mayoría de las veces, inexplicable.

La visión de Rotwang en Metrópolis o la del propio Termin manipulando su instrumento electrónico nos remiten, por último, a una figura fundamental para entender esa fascinante asociación entre ciencia y magia –materializada en el milagro de lo moderno– por parte de la cultura del cambio de siglo. No es otro que el serbo-americano Nikola Tesla. Tal como revela la primorosa edición publicada por Turner, Yo y la energía, fue un inventor incansable e injustamente olvidado, hasta que Christopher Nolan se encargó de popularizarlo gracias al filme The Prestige (2006). Del cerebro de Tesla salió el motor de inducción polifásico, sin olvidar que estudió las posibilidades del radiotelégrafo y descubrió el potencial de la luz fría para el desarrollo de los fluorescentes.

Además de todo lo anterior, fue capaz de realizar las primeras demostraciones sobre la transmisión eléctrica inalámbrica en fecha tan temprana como 1891. Imaginemos la sorpresa de los espectadores tras observar cómo el bueno de Tesla iluminaba bombillas sin necesidad de conectarlas a ninguna instalación eléctrica. Para la mentalidad tradicional, solamente las propiedades del éter habrían sido capaces de hacerlo realidad, cuando en realidad Tesla estaba aprovechando la conductividad de la energía con la que había cargado toda una estancia.

Los primeros asistentes a los conciertos insólitos de Termin debieron experimentar la misma sensación de misterio. Un enigma que aún resuena en el staccato del theremín en las partituras de dos grandes compositores de bandas sonoras: Miklós Rozsa en Spellbound –1945, dirigida por Alfred Hitchcock– y Bernard Herrmann en The Day the Earth Stood Still –1951, dirigida por Robert Wise–. Del misterio experimentado por los conciertos de Termin se hacen eco varias notas de prensa de algunos medios informativos occidentales, al calificarlos oportunamente de “mesmerismo musical”. Y razón no les falta. Es imposible no caer hipnotizado por las imágenes antiguas del intérprete con su rostro circunspecto, su bigotito atildado y sus gestos precisos, extrayendo notas musicales como si tal cosa a partir del aire suspendido en una caja de madera con dos antenas embutidas.

Referencias:

* Para más información sobre la singular vida de Termin –espía, además de inventor, y superviviente de un gulag–, se recomienda el documental Theremin: An Electronic Odissey (1994), dirigido por Steven M. Martin, así como el libro Theremin: Ether Music and Spionage (University of Illinois Press, Urbana, 2000), escrito por Albert Glinsky.