La tradición de todas las generaciones muertas

oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos.

Y cuando estos aparentan dedicarse precisamente a transformarse

y a transformar las cosas, a crear algo nunca antes visto,

en estas épocas de crisis revolucionaria

es precisamente cuando conjuran temerosos

en su exilio los espíritus del pasado,

toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje,

para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado,

representar la nueva escena de la historia universal.

—18 Brumario de Luis Bonaparte, K. Marx

I

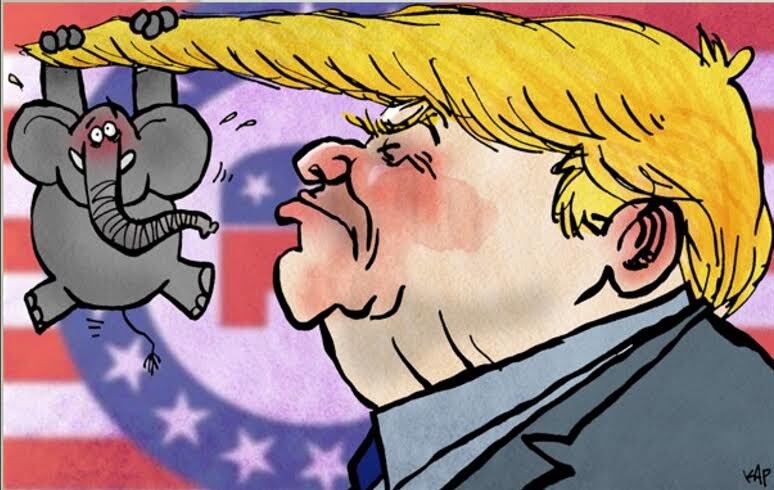

¿Es Trump, como advierten algunos, una segunda venida del reaganismo? ¿Es este una nueva versión neoconservadora del capital, una dispuesta a reciclar los gestos y las contorsiones de quien muchos todavía admiran? En primera instancia, la comparación no pudiera resultar más abismal. La sobriedad de su rostro (signo incorregible de su fatula carrera actoral) y el letárgico tono de sus aburridas letanías conservadoras hacen ver a Reagan como un consumado hombre de estado, en especial cuando se toma en consideración el atiborrado charlatanismo de Trump. En cambio, este último parece ser una caricatura de sí mismo, mostrando, por momentos, mejores dotes en las tablas que el difunto líder de la revolución neoconservadora de los años ochenta de la pasada centuria.

A pesar de ello, Carlos Pabón y Nancy Fraser, por separado, parecen coincidir en que Trump muy bien pudiera ser la reencarnación política del reaganismo, en lo que se refiere a sus tendencias conservadoras. Pabón (2016) lo tilda llanamente de neoconservador, pero coincide con la apreciación de Fraser (2017), quien lo ve como un “populista reaccionario”. Es difícil no pensar en Reagan y Margaret Thatcher como las figuras pioneras del neoliberalismo, y a ver a Reagan como aquel que posibilitó la globalización sin límites que hoy se experimenta. Sin embargo, para Pabón (2016) y Fraser (2017) el triunfo de Trump supone una oposición más o menos concertada hacia el neoliberalismo y la globalización. Fraser (2017) ve en el apoyo a Trump un rechazo al neoliberalismo progresista de los Clinton, aquel cuyo eje discursivo giró en torno a la emancipación de diversas instancias de subordinación, sin que ello supusiese la abolición de la explotación y la desigualdad capitalista. Pabón (2016) coincide a medias: para este, Trump logró movilizar el descontento de amplios sectores de la clase trabajadora blanca, desplazada en contra de lo que él llama "el statu quo neoliberal" (no necesariamente “progresista”). Trump, argumenta Pabón (2016), se presentó como alguien de afuera, opuesto a las elites de Washington y a los vaivenes de la política partidista estadounidense. En ese sentido, y dada la afinidad de Clinton con el neoliberalismo multicultural-tecnocrático (en franco concubinato con el capital financiero), era de esperarse lo inesperado: una presidencia a manos de Trump.

De la posición de ambos se deriva un planteamiento interesante: Trump no parece pertenecer al llamado “consenso neoliberal”; en todo caso, parece estar opuesto al mismo. Ya sea por su carácter populista (Fraser, 2017), o por sus rasgos “postfacistas” (Pabón, 2016), Trump se aleja de los valores que caracterizan al neoliberalismo contemporáneo. En ello coincide Anderson (2017), quien ve en Trump (al igual que el Brexit) una respuesta anti sistémica al neoliberalismo. Lo que todos estos autores parecen omitir, es en qué consiste ese neoliberalismo. Solo por antonomasia se puede deducir, en los argumentos, en qué consiste. Aún así, el resultado sería poco satisfactorio. Si Trump es, según Pabón (2016), un nacionalista reaccionario, xenófobo y racista, ¿acaso el neoliberalismo es todo lo contrario (o sea, un nacionalismo no reaccionario, donde se respeta la diferencia entre géneros y raza)? O, siguiendo a Fraser (2017), si lo que caracteriza a Trump son sus posturas antiinmigrantes y sus posturas antiecológicas, ¿acaso el neoliberalismo está a favor de los inmigrantes y de la protección del Planeta?

II

El liberalismo decimonónico desarrolló muy poca paciencia ante los movimientos de emancipación que aparecieron en diferentes frentes a mediados de siglo en Europa. La entrada al escenario político de la clase trabajadora obligó a distinguir “libertad” (base de la comunidad de hombres blancos propietarios que le habían hecho frente al absolutismo el siglo anterior) de “igualdad” (que funcionó como parapeto discursivo sobre el cual sustentar el recién adquirido rol político de los sectores subalternos). El liberalismo optó entonces por reconstituir el espacio de la dominación fuera de la palestra pública, concentrándose en la producción como imperio exclusivo de la dominación (Losurdo, 2014). La ambivalencia que Marx mostró por la política y su insistencia en los procesos de socialización permiten entender la manera en que la esfera política dejó de ser el lugar donde se sorteaba el dominio sobre los sectores subalternos, para tornarse en ámbito de alcance limitado en lo que se refiere a las dinámicas del poder (Lefbevre, 1988). Y es que, al cabo de 1848, toda reivindicación social, o mejor dicho, toda socialización quedó fuera de la esfera política, quedando como únicos resortes los derechos civiles y políticos (García Cotarelo, 1985).

No quiere ello decir que la esfera pública fue abandonada del todo. Los principales personajes del liberalismo decimonónico continuaron ventilando su desprecio a los procesos de emancipación ocurridos desde los levantamientos de 1848. Este desprecio abrió las puertas a un cierto dejo de autoritarismo en todo lo referente a la democracia. Puede que Tocqueville expresara en más de una ocasión su disgusto por el coup d’état de Luis Bonaparte, pero este no vaciló ni un momento a la hora de recomendar el uso del terror a modo de mantener a raya a los sectores subalternos. En líneas similares se expresó el liberal inglés Benjamin Disraeli con relación a los eventos de 1851 en Francia (Losurdo, 2014). Este fue un giro decisivo; a partir de este momento, el discurso liberal comenzó a mostrar una clara tendencia en contra de las luchas y reivindicaciones de los sectores desprovistos de la sociedad. Insistió en la derogación de todos los logros alcanzados por estos, al tiempo que sugirió la suspensión de toda garantía constitucional. Sus ataques, poco a poco, se dirigieron contra el estado de ley que en antaño había creado el propio liberalismo y su interpretación decimonónica, la democracia. Solo así se explica la postura de Theodore Roosevelt ante la agitación obrera a principios del siglo XX en Estados Unidos: este no vaciló en entretener la idea de ejecutar a los principales líderes obreros a modo de imponer orden (Losurdo, 2014).

De aquí se desprenden varios postulados importantes. De un lado, la relación que, por momentos, se ha dado por sentada entre liberalismo y democracia es, a lo sumo, débil y frágil. Los principales autores liberales de los siglos XVIII y XIX trataron tímidamente la democracia, pero más de uno la vio como una amenaza al orden social imperante (Losurdo, 2014). No debe olvidarse que, durante el siglo XIX, los liberales se asumieron como una nueva aristocracia (cómo olvidar la distinción de Kant al definir el iluminismo). De otro lado, precisa subrayar el “gasto” implícito de las luchas políticas del siglo XIX. Los procesos de emancipación que enfrentaron los sectores subalternos, en especial la clase trabajadora, fueron violentos por naturaleza e involucraron un balance sustancial en términos de vidas y sangre. Por tanto, es de suponerse que esa débil y frágil relación del liberalismo con la democracia sea, realmente, materia de relatos fantásticos.

Por consiguiente, si se vive en la época neoliberal, y esta, por definición, viene a ser una especie de reedición del discurso que sustentó las relaciones de dominación en los siglos XVIII y XIX, es de esperarse que su relación con los valores democráticos que sustentaron al fordismo sea, a lo sumo, tenue y endeble. Las reivindicaciones, ya no solo políticas sino sociales, que acompañaron al Nuevo Trato achicaron significativamente la brecha entre ricos y pobres, al tiempo que adelantaron los procesos de emancipación y democratización al interior de las sociedades de capitalismo avanzado (Hardt y Negri, 1994). Lo que ha sucedido desde entonces es una guerra abierta en contra de todas esas reivindicaciones: desmantelamiento del estado de bienestar, reducción del salario social, socialización de la explotación y refortalecimiento de la dominación por medio de la biopolítica. A ello responde el llamado de Podemos a favor de una radicalización de la democracia. En realidad, puede suponerse que la época actual descansa, simple y llanamente, sobre una confrontación abierta entre neoliberalismo y democracia.

III

Existe un perverso conjuro en el interior de la presidencia de Donald Trump. Su estilo autoritario queda en evidencia al gobernar a base de órdenes ejecutivas en sus primeros 100 días. Las similitudes de estas órdenes con los decretos y cédulas reales son más que evidentes: las mismas sirven para circunvalar el proceso de deliberación del poder legislativo. Es por ello que algunos suelen ver las órdenes ejecutivas como efectivas. De hecho, durante la presidencia de Obama las mismas también fueron celebradas: le permitieron obviar el bloqueo a sus iniciativas que hacian los republicanos en el Congreso. De estas acciones es que emana su verdadera popularidad, porque suelen ser “efectivas” al evotar los retrasos típicos que produce el proceso parlamentario.

Trump ha utilizado hábilmente las órdenes ejecutivas: le han servido para adelantar su agenda sin tener que exponerse al escrutinio del proceso legislativo. Ello le ha facilitado, quizás, su propósito verdadero: minar la credibilidad de los mecanismos democráticos que suelen servir de contrapeso al poder ejecutivo. Si bien las múltiples demandas que provocó su orden migratoria lograron mostrar el carácter xenófobo y racista del mandato, estas mismas han servido de argumento a la hora de defenderla. O sea, para Trump (y sus seguidores), la habilidad que tienen los Estados y los ciudadanos de interferir y obstaculizar la labor del ejecutivo, es razón suficiente por la cual insistir en gobernar por decreto. En la medida en que la prensa ridiculiza las acciones autocráticas del presidente, su popularidad aumenta entre los sectores fieles a su estilo, sus ideas y principios. En cierto modo, mientras más se le crítica, mayor fuerza cobran las tendencias autoritarias de su gobierno. Trump puede ser un peligro para muchas cosas, en especial aquellas reivindicaciones ganadas en los últimos años, pero el mayor peligro que representa es sobre la democracia. Y en este sentido, Trump es una figura fiel al liberalismo, en su versión neo, es decir, es una versión mucho más pura (pero igual de cruda y burda) del liberalismo decimonónico.

Lista de referencias:

Anderson, P. (2017). Why the system will win. LeMonde Diplomatique. Tomado de:http://mondediplo.com/2017/03/02brexit

Fraser, N. (12 de enero de 2017). El final del neoliberalismo “progresista”. Sin permiso. Tomado de: http://www.sinpermiso.info/textos/el-final-del-neoliberalismo-progresista

García Cotarelo, R. (1985). Estudio preliminar: La revolución de 1848. En K. Marx, Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850/El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Madrid: Colección Austral.

Hardt, M. & Negri, A. (1994). Labor of Dionysus. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lefebvre, H. (1988). Hegel, Marx, Nietzsche. México: Siglo XXI.

Losurdo, D. (2014). Neoliberalism: A Counter-History. London: Verso.

Pabón, C. (11 de noviembre de 2016). Trump y la derecha radical: el conflicto político después del “fin de la historia”. 80 grados. Tomado de: http://www.80grados.net/trump-y-la-derecha-radical-el-conflicto-politico...

Lista de imágenes:

1. David Fitzsimmons, Arizona Daily Star

2. Emad Hajjaj, Cagle Cartoons (2016)

3. Kap, La Vanguardia, Cagle Cartoons (2016)