I.

Hace veinte años, mi abuela trabajaba en una fábrica de dulces en Arecibo. Recuerdo haberla visitado solo una vez mientras ejercía su cargo como parte de la línea de ensamblaje. A manera de sorpresa y justo antes de su hora de almuerzo, llegamos mi hermano y yo acompañados por nuestro papá. No tengo recuerdo alguno del edificio, ni de sus múltiples pasillos. A veces hasta me imagino que la vi primero a través de un cristal rectangular como los que adornan las salas en un hospital. Sin embargo, cada vez que la recuerdo en este día hace tanto tiempo, la veo con su gorro rosado, sonriente y lista para darme un abrazo. Para aquel entonces todavía me podía cargar -aún a pesar de sus escasos cuatro pies con diez pulgadas. En este recuerdo difuso, con su aire liviano, quizás debido al lugar (o lo que le atribuyo, ya que recuerdo más el estacionamiento que su imaginada estructura), creo encontrar una clave para lo que actualmente imposibilita el dibujo que deseo le acompañe.

II.

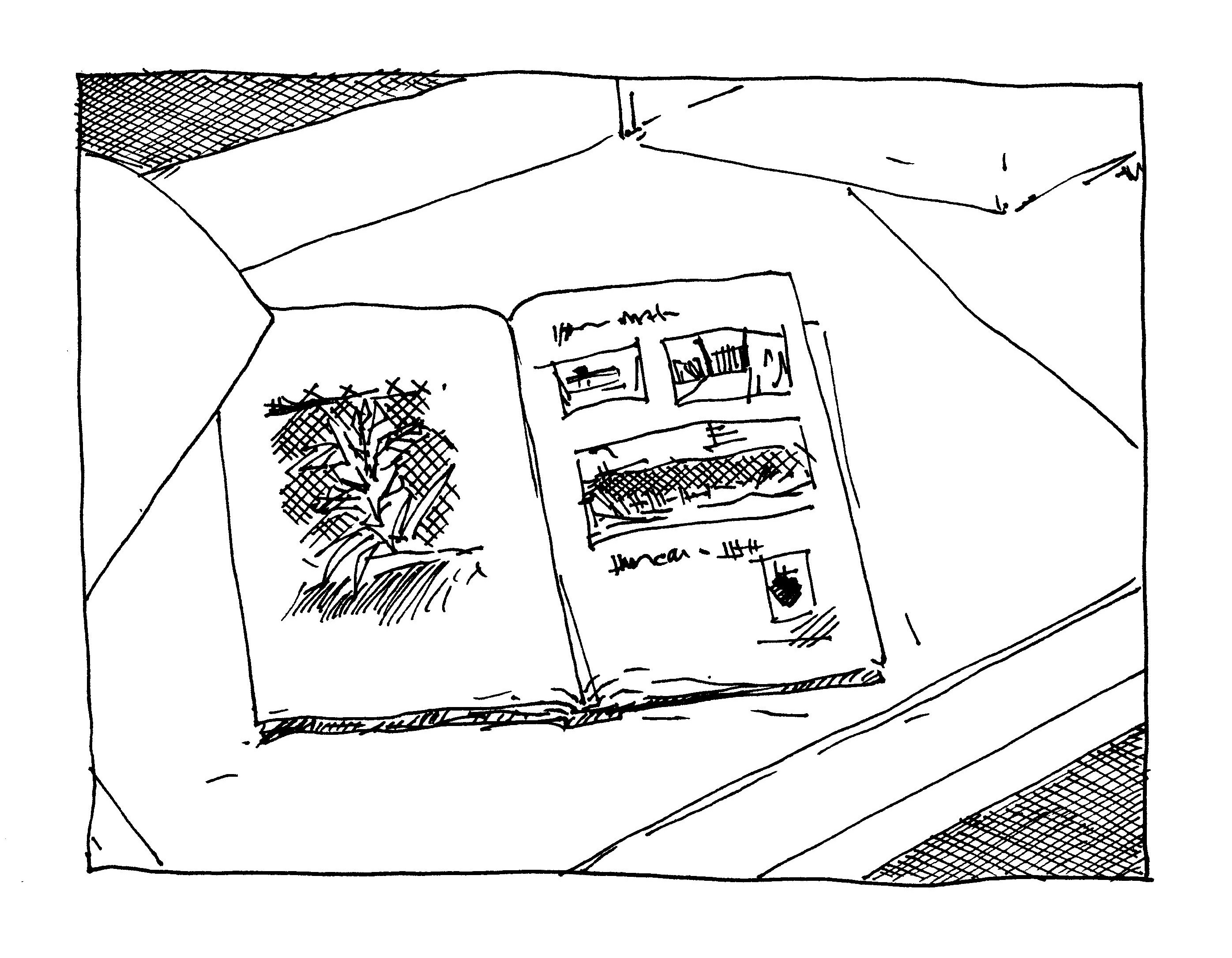

Por los últimos dos años he pretendido crear cómics -o como quieran llamarle a ese mejunje de líneas que destino para el próximo, por el momento titulado “In memoriam – diciembre 2012”. Le he dado vueltas al asunto del texto que deseo parir con tres o cuatro dibujos, pero tanto a un nivel lingüístico como gráfico confieso no tener idea de cómo ilustrar el momento clave de su desarrollo. Escribo sobre mi abuelo, recién fallecido, y los meses siguientes, y los anteriores, y los años que condujeron a su triste desenlace a finales del año pasado. En ese enredo de recuerdos, me aferro a su ancla; a uno de los ejes de mi corta vida; su gorro rosado y las preguntas que no puedo formularle más que en la fantasía de mi escasez de líneas.

III.

Se me ocurre preguntarle a mi hermano sobre a la visita. Sin embargo, quizás debido a la distancia (pues actualmente reside lejos de Puerto Rico) o a la tecnología que posibilita y, a su vez, complica nuestra comunicación, desisto. Hace tiempo que lograr el ritmo necesario para conversaciones tales resulta difícil, así que, más por mi indisposición que la suya, procedo con cuidado. Hablo parcamente y pregunto por fechas, detalles pictóricos y, en un momento de debilidad, hasta me atrevo sugerir que quizás nunca ocurrió. Pronto a corregir, sugiere que no; pero, a pesar de ello, entiende mi atrevimiento. Me reafirma que también tiene recuerdos parecidos; recuerdos de los cuales duda cada vez que siente necesario invocarlos. De todos modos, confirma mi historia, aunque tampoco contribuye mucho en cuanto de detalles se trata. Me despido, consciente de lo poco que me ayudan sus palabras.

Sin embargo, pienso no haber perdido el tiempo. Mi hermano tiene la razón, pero igual mi incomodidad va más allá de lo urgente del cuento/cómic/cosa-ilustrada que destino para algunos lectores. Me pregunto cómo habrá sido aquel edificio, qué calles ahora conocidas conducían a su vestíbulo; ¿por qué será aquel el único recuerdo que tengo de mi abuela cuando todavía me sacaba un pie de altura?

IV.

En una noche de diciembre, considero la posibilidad de que esta familia alguna vez se deshaga. No por divorcio, ni por “mala sangre”, sino por el tiempo que hace lo suyo con tal de deslindar sus partes. Mi prima recién se mudó a Florida. La mayor de dos, hija del hijo menor de mi abuela –la del gorro rosado– se fue para continuar sus estudios y, de paso, trabajar en lo que asumo deberá ser uno de sus lugares favoritos en el planeta. Mi prima, futura ingeniera, se viste de profesionalismo ahora que camina firmemente en dirección a los arcos animados de un parque de diversiones como pocos. Bueno, quizás un parque de diversiones como otros, distribuidos estratégicamente alrededor del mundo. A mi entender, cumple con los requisitos necesarios para hacer su vida, al igual que mi hermano, lejos del barrio en Hatillo, la urbanización en San Juan y la casa en Vega Baja.

La separación en sí no causa estragos, al menos, no como otras. En ese parque que ahora le ocupa, pienso, deberá establecer rutinas, entablar conversaciones, soltar carcajadas y mirar mal a alguno que otro indeseado. He visitado el parque, pero de aquel entonces también van más de quince años. De momento pienso que todo lo que invoco con tal de hacer sentido de esta tenue confabulación de partes familiares vive en un enjambre de recuerdos inconexos. Contemplo la frase “arcos animados” y sonrío consciente de que miento o exagero, porque tampoco los recuerdo y carezco de evidencia fotográfica al respecto.

V.

La casa de mis abuelos de parte de padre yace en silencio bajo una larga sombra que se extiende desde los árboles que pueblan el patio del vecino. El barrio y la casa, desde siempre, me han parecido versiones invertidas de la urbanización y el hogar en que me crié. Pero ahora ocupo esta casa, antes compartida por mi padre, su hermano y mis dos abuelos, consciente de que aquella versión invertida de mi habitación y sus satélites mundanos, había sido una invención infantil. Aquí también hay marquesina, sala, cable tv y vecinos a corta distancia. Sin embargo, me aferro a lo imperecedero de su estructura: el patio de al frente y las palmas que decoraban su entrada a lo lejos. Aquí, a diferencia de la casa de mis padres en San Juan (o, mejor, la mayoría de las casas que conocí en la capital), hay algo que asemeja horizonte, que anticipa las llegadas y prolonga las salidas. En San Juan la concatenación de urbanizaciones, centros comerciales y fachadas suele ser abrupta y, como si de un límite se tratara, intento descifrar cómo mejor representarle en la página. El boceto, desafortunadamente, resulta casi ininteligible.

VI.

Poco a poco perdemos noción de los días que llevamos sin hablar. Semanas, de una vez, sino es que mes y pico. Cuando la veo le estrecho los brazos, la aprieto, francamente, y le susurro que la amo. Que es posible que la ame más que nunca. En este año, ante la ausencia de ese par suyo que por largo rato dio sentido a su configuración –ella, él y el hogar que ocuparon por más de cuatro décadas– he venido a tomar cuenta de lo frágil de la memoria. Un cliché, por cierto, pero cada cual tendrá algún momento preciso que lo pone a la prueba. En mi empeño de concretizar un recuerdo, hacerlo superficie pura con el trazo inseguro de mi pluma, fijé solo una incertidumbre respecto a más que dos o tres edificios, un portón y los peatones que alguna vez caminaron una tarde en Arecibo.

Con unas pocas líneas me complazco, al igual que cuando, días después del velorio, le presenté un dibujo de mi abuelo a medias terminado. Su sonrisa no bastó para explicarme por qué había decidido hacer el intento. Recuerdo haber aceptado el abrazo, la mirada triste pero orgullosa. Sin embargo, cerré la libreta sintiendo un profundo desconcierto. En aquel facsímile entendí fijarlo a solas, no parte de todo lo que pudiera haber dicho a su favor. Por eso, entonces, el cómic/cuento/cosa-dibujada que me ocupa actualmente. Por eso las llamadas y el abrazo. Por eso siempre un segundo y, quizás, hasta tercer intento.

* Todas las imágenes son de la autoría de Cristian Guzmán Cardona.